Как "Снег" накрыл Гавайи

Большинство политических руководителей тратит значительную часть своих умственных ресурсов на то, чтобы прийти к власти и удержаться у неё. Это значит, что у них часто нет возможности получить хорошее разностороннее образование, позволяющее самостоятельно анализировать сложные процессы в самых разных областях. Однако невозможно управлять процессами, которых не понимаешь. Поэтому политики критически зависят от мнения и рекомендаций так называемых экспертов — лиц, получивших профильное образование и потому способных разобраться в том, что реально происходит в той или иной важной области.

Такая отработанная тысячелетиями схема имеет одно слабое место. В ряде случаев политик не может понять, компетентен ли на самом деле эксперт в своей области и не манипулирует ли он политиком в своих личных целях. Если "специалист" просто липовый — особых проблем нет, потому что он недостаточно умён, чтобы долго изображать из себя знатока. Более сложным является второй случай

В 1940 году советские разведчики и Исхак Ахмеров над тем, как можно обезопасить СССР от нападения Японии в момент, когда Москва сцепится с Берлином. Исходно это была их собственная инициатива, однако начальство . Вначале Павел Фитин, глава соответствующего ГУГБ НКВД, а затем и сам нарком Берия ознакомились с планом операции.

Оценив её потенциал, они среагировали быстро: "Сейчас же, — строго наказал Берия, — готовь всё необходимое и храни всё, что связано с операцией, в полнейшей тайне. После операции ты, Ахмеров, и Павел Михайлович [Фитин] должны забыть всё и навсегда. Никаких следов её ни в каких делах не должно остаться", — описывает эту ситуацию в своих мемуарах генерал-лейтенант Павлов. В НКВД решили убедить американское руководство, что у него есть необходимая военная и экономическая мощь, чтобы заставить Японию остановить агрессию в Китае. Для этого США следовало выдвинуть империи требование вывести войска с азиатского континента.

В качестве канала обработки американской верхушки был выбран Гарольд Уайт, заместитель министра финансов США. Этот человек, будучи блестяще образованным и широко мыслящим (МВФ — его детище), обладал значительным интеллектуальным влиянием на министра финансов и его шефа — Франклина Делано Рузвельта.

В мае 1941 года Павлов и Ахмеров провели с Уайтом встречу, на которой изложили свои тезисы. 6 июня и 17 ноября 1941 года Уайт документа. Их содержимое с подачи его шефа Моргентау широко циркулировало в правительственных кругах, включая Госдепартамент. Идеи оттуда вошли в меморандум Моргентау для главы Госдепа Хэлла и президента Рузвельта от 18 ноября того же года. 26 ноября сходный по содержанию текст в виде ноты Хэлла был вручён японскому послу в США. К тому же ещё с лета 1941 года Штаты прекратили возить нефть в Японию. После исчерпания её запасов не только экономика, но и военный флот этой страны были обречены.

Фотография с японского самолёта во время атаки: момент попадания торпеды в "Вест Вирджинию". Фото ©

Технически эта . В Японии до 1945 года господствовали устаревшие взгляды, согласно которым требование вывода войск и корректировки внешней политики является оскорбительным для суверенного государства. Страна, породившая бусидо и "Хагакурэ", просто не могла позволить другому государству угрозами сменить курс.

Правительство Японии было элементарно неспособно позволить себе настолько непопулярные шаги. В XIX веке принятие гораздо более скромного в конечном счёте привело японцев к гражданской войне. В 1936 году группа молодых офицеров подняла мятеж лишь из-за того, что правительство, по их мнению, недостаточно энергично вело завоевание Китая.

В 1932 году премьер-министр был убит молодыми офицерами, из-за его попыток остановить японско-китайскую войну. После ноты Хэлла для Японии уже не стоял вопрос, воевать или не воевать. Императору Хирохито надо было решить, начать ли ему гражданскую войну, подчинившись унизительным требованиям гайдзинов, либо начать войну с самими гайдзинами. Логично, что он выбрал второе. Ахмеров и Уайт победили.

Япония не только была отвлечена от советских границ новой войной, но и стала предметом дележа между СССР и Штатами в 1945 году. Это позволило вернуть Южный Сахалин и Курилы. Приятным бонусом для советской стороны стало импульсивное решение Гитлера вступиться за Японию, объявив войну США 11 декабря 1941 года. Так операция "Снег" (из-за фамилии Уайта — "белый") принесла своим инициаторам даже больше, чем они ожидали.

Кстати, это не последнее большое дело Уайта. В 1944 году при его участии в Минфине США был подготовлен . Он предполагал ликвидацию промышленности в Германии. Её сделали бы чисто сельскохозяйственной страной, чтобы исключить опасность в будущем и одновременно оставить без работы основную часть немецкого населения. Чтобы исключить возрождение рейха, предлагалось запретить Германии внешнюю торговлю и вырубить все леса.

Последующая "случайная" утечка плана в прессу (осуществлённая "неизвестным лицом" из департамента Уайта) была немецкой пропагандой и немало сделала для предупреждения попытки мирных переговоров союзников с немцами. Учитывая, что в мае 1945 года Британия использовать военнослужащих вермахта в ходе внезапного удара по советским войскам в Европе, эта предосторожность могла быть не лишней. Увы, самому Уайту его сотрудничество с НКВД впоследствии стоило в работе на СССР и смерти от сердечного приступа.

Измена или всё-таки глупость?

Атака Пёрл-Харбора 7 декабря 1941 года на аэродром Форд-Айленд после бомбардировок. Фото © Getty Images / Roger Viollet

И всё же было бы неправильно повторить вывод Джона Костера: "". Да, эта точка зрения популярна среди определённых кругов в США (её придерживался и известный конгрессмен и современник событий ). Ведь она снимает с американской дипломатии все вопросы, выставляя её невинной жертвой интриганов с Лубянки. Но склонить кого-то к тому, чего он сильно не хочет, — сложно. Средства влияния Уайта были чисто интеллектуальными — скорее агитация, нежели прямое давление.

Трудно сказать, как развернулись бы события без советского вмешательства в работу американского госаппарата. Дело в том, что, в отличие от НКВД, Госдепартаментом США в этот момент руководили люди, которые в принципе не понимали, что традиционная Япония вообще не может пойти на подчинение воле Вашингтона. Поэтому, разумеется, они не могли предупредить об этом главу своей страны.

То, что Уайт делал от большого ума, другие чиновники делали от его нехватки. Дин Ачесон из Госдепа, злоупотребив служебным положением и отъездом Рузвельта, летом 1941 года заморозку японских счетов в фактическое эмбарго на поставку нефти. Когда президент вернулся, он уже ничего не мог сделать. Прекращение эмбарго значило бы, что он пошёл на односторонние уступки японцам, потерял лицо. Быть может, цепочка некомпетентных решений внешнеполитического ведомства заставила бы Рузвельта действовать так и без записок Уайта. Если Уайт не был главным фактором формирования американской политики, заставившей Японию воевать, то им были "эксперты", манипулировавшие государством на своё усмотрение и вопреки воле Франклина Рузвельта.

Высокопоставленные американские чиновники вели себя так рискованно потому, что просто слишком мало знали о Японии. Они позволяли себе в отношении неё всё, что считали нужным, не боясь возмездия. Токио считался слишком слабым в военном отношении. Поэтому вероятность того, что после ноты Хэлла японцы вдруг нападут, никого не пугала. Министр обороны США в своём дневнике позицию Рузвельта перед Пёрл-Харбором: "...нападут... они известны внезапными нападениями. Вопрос только в том, как бы нам поставить их в такое положение, при котором они сделали бы первый выстрел, но тот не причинил бы нам большого вреда".

Президент Рузвельт, чьи каникулы были прерваны ухудшением японо-американских дел. Фото © Getty Images

Сама постановка этого вопроса означает, что и Рузвельт, и его военные жили в вымышленном мире, где величайшая военно-морская сила того времени считалась чем-то вроде испанского флота, не сумевшего защитить Кубу от американского десанта за сорок лет до того.

Неизбежный разгром

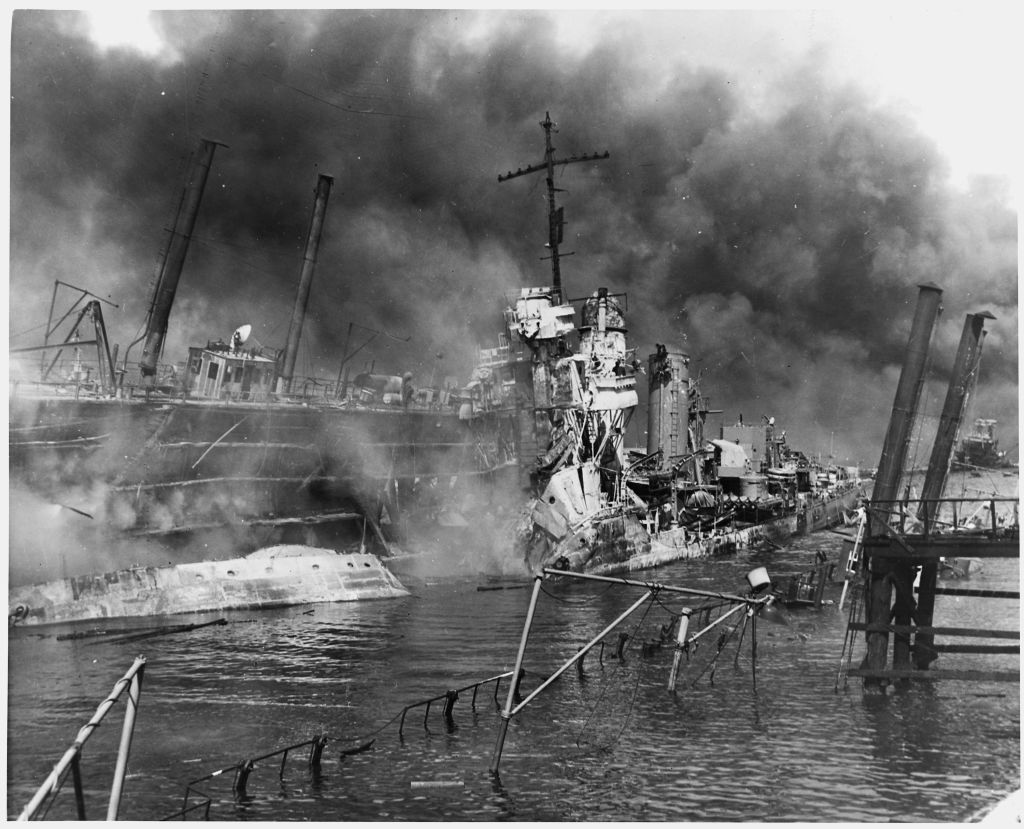

Искривлённые останки эсминца USS SHAW, горящего в Пёрл-Харборе. Фото © Getty Images / HUM Images / Universal Images Group

Благодаря перехватам японских шифрограмм у США в начале декабря 1941 года было общее понимание, что Токио планирует удары по американским базам. Японцы предполагали после них без помех захватить Индонезию, откуда они могли бы брать нефть (так и случилось в 1942-м). Однако американские военные ничуть не переживали по этому поводу. , что азиатский противник хуже вооружён, хуже обучен, наконец, японские солдаты физически меньше и слабее американских — этим объяснялся меньший калибр японских винтовок (на деле они были точнее американских). Добавлял сложностей в адекватной оценке и расизм: , что японцы из-за иного строения глаза близоруки, то есть непригодны к воздушному бою.

Реальность оказалась совершенно иной. Истребители Mitsubishi A6M были быстрее, легче и потому намного манёвреннее американских соперников. Что ещё важнее — их пилоты был лучше обучены. Личный состав армии был настолько бесстрашен, насколько вообще могут быть бесстрашными массовые армии, и имел неограниченный запас моральной устойчивости. Не менее важно было и то, что японские адмиралы раньше американских поняли, что авиация корабельного базирования может эффективно топить линкоры, даже не заходя в зону их огня.

Американские флотоводцы куда слабее осознавали, что новые технологии радикально изменили природу войны на море. У них были авианосцы, но на них смотрели скорее как на средство ослабления противника, а не его уничтожения. В 1930-х штабные учения дважды показали, что японский флот может вывести из строя американский в Пёрл-Харборе. Однако морские волки отнеслись к этому как к штабной игре. В реальности, считали они, корабельная авиация не может утопить крупные корабли: не попадут, а если и попадут, то бомбы их окажутся слишком слабы.

Из-за этого случившееся 7 декабря было предсказуемо для специалистов, но совершенно неожиданно для американских адмиралов. Шесть японских авианосцев в двух волнах отправили к американскому флоту в Пёрл-Харборе 350 самолётов. Японские лётчики положили на дно 4 американских линкора из 8, не говоря о менее важных кораблях. Будь в гавани в тот день американские авианосцы, утопили бы и их.

В теории США располагали средствами отражения атаки. На острове Оаху было больше боевых самолётов, чем направили на него японцы, а ещё — радар, исключавший внезапное нападение. На практике американские истребители на фоне "Зеро" смотрелись утюгами, а азиатские пилоты были намного лучше подготовлены. В итоге соотношение потерь по самолётам составило 29 к 188 — в пользу потомков самураев. Подавляющее большинство машин японцы потеряли от зенитного огня. За 90 минут атаки американцы потеряли 3600 человек, а их противники — 65. Не помогло и технологическое превосходство в виде радара. Плохо подготовленный и расслабленный личный состав решил, что это не японские самолёты, а американские, просто летящие из континентальных США (хотя и в этом случае они, конечно, не стали бы лететь с севера).

Японское поражение

Бомбёжка армейской базы Пёрл-Харбор. Фото © Getty Images

И всё же следует признать: Пёрл-Харбор стал роковой ошибкой для Страны восходящего солнца, навсегда лишившей её статуса великой державы. Для победы над США не нужно было бомбить их флот в гавани. Хотя нашим современникам уже трудно представить такое положение вещей, Америка в те годы промышленно примерно соответствовала всему остальному миру. Япония в индустриальном плане была в десять раз слабее. Строить корабли и самолёты американскими темпами островное государство физически не могло. Через полгода у Мидуэя США смогли поймать врасплох четыре японских авианосца и корабельная авиация двух стран сравнялась. Вскоре Вашингтон получил в ней неоспоримое превосходство.

Определённо, это не значило, что Токио не мог попытаться сыграть на равных с промышленным колоссом из-за океана. Многочисленность далеко не всегда равна победе. Александр Македонский или ИГИЛ* никогда не попали бы на страницы учебников истории, если бы численность была главным фактором военных успехов. Слабое место было и у США. Их флот был бессилен без моряков. А их, в отличие от кораблей, нельзя за 2–3 года построить на верфи. Опытный личный состав — огромная ценность, без которой даже лучший авианосец сам по себе вообще ничего не значит. Что бывает, когда его нет, все мы хорошо знаем по недавним событиям на "Адмирале Кузнецове": запутанная история с аэрофинишными тросами корабля стоила ему пары самолётов, а корабельные Су-33 уже замечены на снимках с Хмеймим. Как мы видим, корабельная авиация без опытного персонала быстро может стать сухопутной.

У японцев была возможность в одном крупном сражении лишить американский флот личного состава. По предвоенным планам, Токио намеревался обороняться от него в открытом море. Серией торпедных атак звёздно-полосатый флот планировалось постепенно ослабить (японские торпеды на сжатом кислороде были мощнее и в разы дальнобойнее американских), а затем добить авианосцами и линкорами.

Разгром в открытом море, своего рода Цусима 2.0, был вполне осуществим. У императорского флота было лучше качество материальной части, лучше подготовка людей, а самое главное — в Вашингтоне обо всём этом никто не знал. Крупное морское сражение типа Цусимы стало бы для Штатов настоящей катастрофой. Будь корабли, атакованные в Пёрл-Харборе, потоплены в открытом море, с ними бы ушло не 3600, а 40 000 человек личного состава.

Отказ от этих планов был продиктован тем, что в Токио из-за ноты Хэлла посчитали нужным не обороняться от США, а напасть на них первыми. Адмирал Ямамото, отвечавший за планирование войны на море, не предполагал, что война продлится долго. Быстрого удара по Пёрл-Харбору было бы достаточно, чтобы надолго выбить американский флот из игры, а далее ветеран Цусимы считал возможным мир с Вашингтоном. Здесь злую шутку с японцами сыграл опыт русско-японской войны. Она принесла им убеждённость, что страны, населённые европеоидами, не склонны упорно сражаться и после серии поражений легко отдают требуемое. Придерживайся Япония исходного плана, долгосрочная война для неё пошла бы по более выгодному сценарию.

Да, Соединённые Штаты могли построить десяток авианосцев и дюжину линкоров, чтобы заменить флот, потерянный в сражении над глубокими водами. Но даже первая промышленная держава мира не смола бы добиться сплаванности их экипажей сразу после спуска на воду. А как мы уже знаем, авианосцы с плохо подготовленными экипажами заканчивают тем, что их самолёты бомбят с наземных аэродромов. В случае такой Цусимы 2.0 ещё три года императорский флот доминировал бы на море. И если бы он этого хотел, то захватил бы Гавайи или даже Панамский канал. Отвоёвывание этих ключевых точек, без которых нельзя выиграть войну на Тихом океане, заняло бы много времени. Вряд ли Рузвельт пошёл бы на такой сложный вариант. Особенно если альтернативой ему стал бы мир с Японией — на условиях возврата к довоенному положению вещей минус американское нефтяное эмбарго.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.

Комментариев: 7

Для комментирования авторизуйтесь!

Комментарии