«С Марком Захаровым мы проговорили часов до двух ночи. Я рассказывал, как живут на зоне, о чем я думал, с кем встречался. Улучив момент, я спросил у его жены Нины: «А зачем Марк меня пригласил?» Она объяснила: «Он хотел посмотреть на тебя после лагеря: нет ли коронок золотых, татуировок, не разучился ли ты нормально говорить. Хотел понять, каким ты стал за эти годы», — рассказывает заслуженный артист России .

— Владимир Абрамович, вот уже 13 лет прошло, как нет с нами Александра Абдулова, с которым вы дружили

— Мы познакомились не на киноплощадке, а в театре «Ленком», куда я пришел работать. У нас с Сашкой мгновенно возникла взаимная симпатия, сразу подружились. Можно даже сказать, что на какое-то время стали как братья… А потом взял в труппу «Ленкома» Иру Алферову. Ей негде жить — она же не москвичка, приехала в столицу из Новосибирска. С местом в театральном общежитии возникли какие-то проблемы, денег, чтобы снять комнату, у начинающей артистки не было. Кстати, у Абдулова тогда тоже не было ни своей жилплощади, ни денег: он пока снимался в эпизодических ролях, его популярность началась только на следующий год, после выхода «Обыкновенного чуда». И, когда Сашка начал за Ирой ухлестывать, он попросил мою маму, у которой была однокомнатная квартира у Киевского вокзала и с которой он очень дружил: «Мама Зин, можно Ира у вас поживет?» Мама сказала: «Конечно, можно». Мама была добрая, а Ирка очень нежная, такая вкрадчивая. Поэтому они легко задружились.

— Каким Абдулов был в работе?

— В «Ленкоме» мы Сашкой играли в спектакле «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (я был хозяином таверны, он Хоакином). Потом снялись вместе в «Обыкновенном чуде», а через много лет — в сериале «Next 3»... У Саши была бешеная энергетика, которой он сражал всех вокруг. Казалось, что ему было все равно, что делать: идти банк грабить или в детском саду комнату «малярить». Он с одинаковым рвением играл на сцене, восстанавливал храм, рвался бить кому-нибудь морду или в казино играть. Вот такой был одержимый. При этом Сашка всегда отличал хорошее от плохого... Что касается «Обыкновенного чуда», когда я приехал на «Мосфильм» и впервые зашел в павильон, очень удивился: такие странные декорации! Да и сам фильм был какой-то непонятный: то ли театр, где все играли ярко, «крупно», по-театральному, то ли кино, то ли телевидение. Такой коллаж из этих трех жанров поначалу озадачил и удивил.

— Поняли тогда, что снимаетесь в шедевре?

— Нет, что вы! Просто нам всем было очень интересно и — повторюсь — непонятно. Снимали и снимали. А в итоге фильм разобрали на цитаты, и его до сих пор любят зрители...

— В следующем фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» вы сыграли пастора. А главная роль была у Олега Янковского...

— С Олегом мы тоже очень дружили, много времени вместе проводили, были неразлучны, как три мушкетера: Олег, Саша и я. И всегда помогали друг другу — и по жизни, и в работе. Помню, едем мы с Олегом на машине на студию. Вместе повторяем текст нашей сцены. Олег послушал меня и говорит: «Тут не надо напрягаться. Это кино, а в кино не надо «пережимать». А я послушал его текст и говорю: «Если хочешь добиться вот тут комедийного эффекта, сделай паузу...» И в театре то Олег мне что-то по роли подсказывал, то я ему. Мы считались с мнением друг друга.

— А как вы попали в «Ленком»?

— Я оказался в труппе театра на четвертый день после того, как вернулся в Москву из лагеря, где отбывал срок. Возможно, и Абдулова, и Янковского потянуло ко мне как к человеку с необычной для актера судьбой. Я им рассказывал про лагерную жизнь, нравы, они всегда очень внимательно слушали.

— Как же вы оказались за решеткой? Вы же из культурной, интеллигентной семьи...

— Это довольно длинная история... Моя мама работала в Управлении по охране авторских прав и курировала несколько московских театров. Дружила с Татьяной Ивановной Пельтцер, Ольгой Александровной Аросевой и знаменитой артисткой Театра сатиры Валентиной Георгиевной Токарской. Все они были заядлыми преферансистками. Часто собирались — то у Пельтцер, то у Аросевой, то у нас, — чтобы под коньячок сыграть «партейку». Приходили с укладками, хорошо одетые. Много курили и позволяли себе крепкое, прямо скажу, очень крепкое, словцо — такое я даже в лагере редко слышал. Могли дико поссориться. А утром перезванивались, чтобы помириться. И снова начинали: «Надо было ходить с червей, а не с бубей...» — «Да как же с бубей?! Пики надо было, пики...» И через минуту уже смеялись над собой.

Однажды мама поехала ко мне на свидание в лагерь, в Кировскую область. Вернулась в Москву, к ней в гости зашла Пельтцер. Татьяна Ивановна спрашивает: «Ну что, Зинка, съездила к нашему засранцу?» Мама: «Да, Танечка». — «Ну и как он там?» Мама рассказывает: «Темно, фонарь на столбе качается. И вот Володю ко мне ведут. Телогрейка сидит на нем божественно. Талия ведь у него осиная, а плечи — широченные. А какая прекрасная у Володи форма черепа! И как ему идет лысина!» Татьяна Ивановна не выдержала: «Зинка, ну ты даешь, твою мать, — сын у тебя прямо декабрист Бестужев-Рюмин»...

Первый муж мамы был высокопоставленным сотрудником НКВД, в 1939 году его расстреляли. А потом она вышла замуж за моего будущего отца. Папа был главным инженером Литфонда. Строил «писательские» дома у метро «Аэропорт» и дачный поселок Красная Пахра — у нас там тоже была дача напополам с поэтом Константином Михайловичем Симоновым. Отец был очень хорошим специалистом. Умел и похвалить, и, если надо, так далеко послать, что мало не покажется. Он научил меня, как постоять за себя. Говорил: «Ты — щекастый, шепелявый, глазки голубенькие, реснички длинненькие, да еще у тебя отчество Абрамович. Тебя будут обижать, обзывать. Так вот, если кто-то заденет, кто-то будет нарываться — сразу бей первым. Бей в глаз, как в бубен! А потом разберешься...»

— Вы следовали этому совету?

— В первый раз постоял за себя, когда во дворе меня стал задирать здоровый парень из ремесленного училища. Я схватил на помойке ножку от венского стула и навалял ему, больше он ко мне не лез. С тех пор всегда бил первым. Никого не боялся, конфликтовал даже с учителями — физрука за обидное слово половой тряпкой ударил. Неудивительно, что меня исключили из школы без права восстановления. Папа отправил меня «на перевоспитание» в Ленинград, к моему брату Игорю и его чудесной жене Лизе. Но я и там натворил дел: подрался из-за девушки. Хотели исключить из школы. Но меня спас классный руководитель. Он предложил мне сходить на военную медкомиссию для старшеклассников. Там впервые в жизни я применил свои актерские способности, недаром же занимался в театральной студии при Доме офицеров! Прошел несколько кабинетов, оставался врач-психиатр. Зашел, увидел пожилую еврейскую женщину. Тут меня осенило, и я разрыдался: «Не хочу жить! И спасать меня не надо!» Врач всполошилась: «Молодой человек, что случилось?» А я плачу и плету дальше: «У брата жена такая антисемитка, меня все время гнобит. И в школе надо мной все издеваются... Не могу больше — уж лучше не жить совсем...» Врач безумно обрадовалась — наконец-то настоящий психопат объявился, а не симулянт, «косящий» от армии. Быстро созвала комиссию, и я перед врачебным консилиумом повторил свой слезный монолог. Пронзил сердца врачей своими рыданиями! Они побоялись, что я действительно покончу с собой, и от греха подальше позвонили в школу: «Долинского не трогать! От экзаменов освободить — он такого напряжения не выдержит…» В школе тоже испугались. И я благополучно окончил 10 классов и поступил в Щукинское училище.

— Легко поступили?

— Да! А через полгода меня оттуда тоже выгнали. Опять шерше ля фам... Ректор — Борис Евгеньевич Захава — считал меня способным, поэтому пообещал через год восстановить. Кстати, в это время мог состояться мой кинодебют: утвердил меня в «Войну и мир» на небольшую роль. Я уже представлял, как буду сниматься, но тут у отца от всех моих художеств лопнуло терпение. Он, безумно меня любя, сначала позвонил своему знакомому — главному редактору «Мосфильма»: «Сделай так, чтобы моего сына на студию не пускали». А потом через нашего родственника устроил меня в геологическую партию! Так я стал рабочим бурильной установки. Мы прокладывали дорогу в Саратовской области. Непросто было: жара, голая степь, слепни. А мне надо копать землю на двухметровую глубину лопатой... Отец, конечно, жалел меня, писал письма — почти каждый день. Но чувствовал, что без такой встряски я не повзрослею. И он оказался прав: я вернулся в Москву другим человеком.

— В училище вас восстановили?

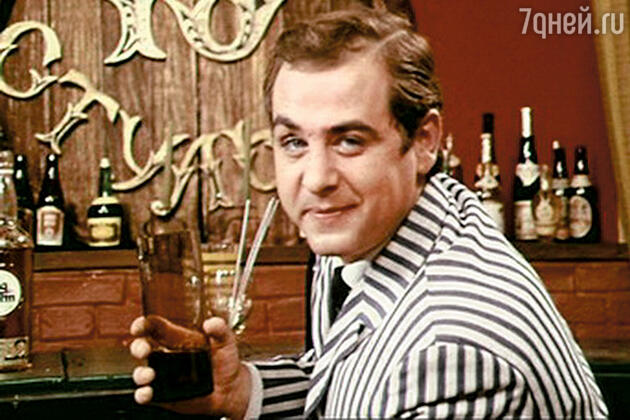

— Да, Захава сдержал слово. После училища меня сразу взяли в Театр сатиры. Плучек дал мне одну из главных ролей в своем спектакле «Интервенция», который стал событием для театральной Москвы. Там были заняты , , , Георгий Менглет, и , Роман Ткачук, , Валентина Токарская (та самая, которая с моей мамой в карты играла), Нина Архипова, Наталья Селезнева. А я играл сына героини Татьяны Пельтцер. Эта роль принесла мне большой успех. Тогда же начал сниматься в «Кабачке «13 стульев». В этой невероятно популярной программе были заняты несколько актеров Театра сатиры, я играл пана Пепичека. Плучек очень ревновал своих артистов к «Кабачку». К тому, что народ ходит в «Сатиру» в большой степени посмотреть на живых «пани Монику» и «пана Директора». Заслуженным и народным он ничего сделать не мог. А на молодом артисте эту ревность вымещал. Стоило мне однажды опоздать на спектакль (все актеры должны были быть в театре за полчаса до первого звонка, а я прибежал только к своему выходу на сцену), Плучек сразу предложил мне уволиться.

— Вы тяжело это пережили?

— Очень... Но потом устроился в Театр миниатюр. А там подружился с актером Леонидом Лазаревым. Он ввел меня в новый мир — антикваров и фарцовщиков. Мы с вами наконец добрались до ответа на вопрос по поводу моего уголовного прошлого. (Смеется.) В общем, я несколько раз поучаствовал в продаже валюты. Тогда иностранцы сдавали доллары только в обменниках и только по официальному курсу где-то в 70 копеек. Работники обменников продавали доллары «налево», своим знакомым — уже по три рубля. А знакомые продавали своим знакомым — по 4 рубля и дороже. Но по закону все операции частных лиц с долларами были запрещены. И однажды меня повязали. Как в кино: подъехали две «Волги», резко затормозили. Оттуда выскочили люди, затолкали меня в машину и увезли в Лефортовский изолятор. Там первым делом отправили в душ. А из крана вдруг полился кипяток. Закрыть кран не могу (им, оказывается, управлял кто-то за стеной), и выйти нельзя. Чуть не умер от духоты. Пришлось лечь на пол, чтобы из-под двери воздухом подышать. И началась моя тюремная жизнь. Как положено, со мной работали два следователя — «добрый» и «злой». Один орал и пугал, что я маму 15 лет не увижу. Другой предлагал мамочку пожалеть. Мол, будешь вести себя хорошо, скоро с ней увидишься.

Мне сразу предложили сдать знакомых. А я отказался. Ведь улик против меня не было, и обыск на квартире ничего не дал. Ну и получал по полной. Когда стало совсем плохо, я решил симулировать сумасшествие — косить под дурака. Вены вскрыл ножницами. Подлечили меня, все колюще-режущее забрали. Тогда я расковырял сосуды сухими рыбьими костями. Зимой снимал обувь и босой выходил в тюремный двор. Лоб об стены в кровь разбивал. Но тюремная врачиха была хуже докторов в концлагере! Когда видела меня в очередной раз, шипела: «Я тебе, сволочи, подохнуть не дам! Инвалидом сделаю, но уж до суда обязательно доведу». Когда мои выходки в тюрьме надоели, меня отправили в карцер. А чтобы ничего с собой не сделал, на голову надели валенок, а на руки — наручники. В карцере ни лежать, ни сидеть днем нельзя, только ночью. День кормят, день — нет. От холода, голода и усталости у меня на седьмые сутки начались галлюцинации... Пробовал я изобразить идиота и на суде. Прокусил себе губу и кидался на охранника. Но эксперта из института Сербского провести не удалось. Он, оказывается, видел меня в театре! Так и сказал: «В «Интервенции» вы тоже великолепно сходили с ума». В итоге мне дали пять лет...

— Кто вас поддерживал в трудное время?

— Мама, которую я смог увидеть только через год. Она пришла на свидание ко мне в тюрьму, принесла мне жареного цыпленка, которого согревала на своей груди, под кофтой. Потом, когда я оказался в лагере, мама имела право приезжать раз в полгода. Ехала на перекладных в Кировскую область, с тяжеленными сумками с едой. Со слезами на глазах накладывала мне полные тарелки: «Ешь, сынок». Я, чтобы не расстраивать маму, ел. А потом говорил: «Хочу покурить». Выходил, бежал в туалет и вызывал рвоту: желудок так усох, что обильную еду не принимал. А однажды мама прислала мне письмо, что моя жена (в тот момент я был женат уже во второй раз) ушла к другому. Такой удар был для меня! В ответ я написал стихи о своей несчастной любви, наполненные искренними чувствами, настоящим страданием. И, не подумав хорошенько, послал их матери... Потом брат сказал мне: «Ну ты даешь! Разве так можно было? Мама, когда твое письмо прочитала, чуть сознание не потеряла!»

В лагере ко мне относились хорошо. Замначальника лагеря по режиму знал меня по «Кабачку». Так что с получением писем из дома у меня не было проблем. И потом, я же артист и умею красиво говорить. Пересказывал на понятном зэкам языке содержание фильмов. Как-то мне поручили сделать аннотации к книгам из лагерной библиотеки. Про «Муму» я писал приблизительно так: «Глухонемой мужик — ни бе ни ме — псинку приручил. Но сволочь барыня заставила пса утопить». Такая «высокая простота» зэков заинтересовала, и они повадились ходить в библиотеку. «Адаптировал» подобным образом сотни полторы книг. И наш лагерь занял первое место по культпросветработе... Освободился я 1 февраля 1977 года. Год мне скостили благодаря ходатайству Театра сатиры.

— У вас не было запрета на работу в Москве?

— Нет, что вы! Из-за судимости нельзя было только выезжать за границу. И прописку московскую мне сразу дали — благодаря ходатайству все того же Театра сатиры. А буквально на третий день по возвращении в Москву меня пригласили в Театр миниатюр, где я работал до ареста. И вдруг раздается звонок Нины Лапшиновой, жены Марка Захарова: «Вовк, ты вернулся! Приходи к нам завтра вечером домой. Марк хочет тебя повидать». — «С удовольствием приду!» А я еще в лагере узнал о том, что Марку дали театр. Слышал, что «Ленком» выпустил «Автоград XXI», потом «Тиля» — в лагере же работало радио, были газеты. И я буквально выл от обиды, что я здесь, в неволе, так бездарно провожу время. Не тяжело, не ужасно, а именно бездарно. Думал: сколько бы мог сделать на сцене и какую дурацкую работу выполняю здесь, в лагере, — ведь ломом лед ломать может любой. Но лагерь научил меня терпеть, ждать и догонять...

И вот мама заколола мне брючки (после заключения вся одежда мне была велика), нагладила рубашечку. Я купил коньячок за 4 рубля 12 копеек и пошел к Захарову домой. Зашел, протягиваю ему бутылку, а Марк: «Не надо, она вам больше пригодится». Проходим на кухню, а там стол накрыт, и бутылка коньяка уже открыта. Сели часов в восемь вечера и проговорили часов до двух ночи. Я рассказывал, как живут в лагере, о чем я думал, с кем встречался. Улучив момент, я спросил у Нины: «А зачем Марк меня пригласил?» Она объяснила: «Он хотел посмотреть на тебя после зоны: нет ли коронок золотых, татуировок, не разучился ли ты нормально говорить. Хотел понять, каким ты стал за эти годы»... И вот говорили мы, говорили, и вдруг Марк задает вопрос: «А как вы смотрите, чтобы поработать вместе?» Спрашиваю: «Мне как это расценивать?» — «Как приглашение в театр». — «О чем вы говорите! Это же была моя мечта». — «Ну тогда приходите завтра — посмотрите спектакль «Тиль». Там играет один артист, с которым я расстаюсь».

— Кого Захаров имел в виду?

— Гомиашвили, который играл вторую по значимости роль в этой постановке. С точки зрения Захарова, Арчил недостаточно уважительно относился к работе в театре и к нему самому. И Марк не хотел этого терпеть. Он раз предупредил Арчила, второй раз... А на третий предложил уволиться. И роли Арчила перешли ко мне. В это время в «Ленкоме» была потрясающая атмосфера студийности. Только что пришел Марк, с ним — молодые актеры. Из столпов — только Евгений Павлович Леонов и Татьяна Ивановна Пельтцер. А все остальные — без званий и с огромным желанием работать. Кто-то постарше, кто-то помладше, но все работали не на себя, не на свой имидж, а на театр. Понимаете, театр — это живое существо. Он имеет свою пору младенчества, детства, отрочества, взросления, старения и умирания. И по приказу его нельзя реанимировать. Только если повезет и придет талантливый режиссер, театр может родиться заново. Так случилось с Вахтанговским, который уже умирал, а Римас Туминас его взял, перевернул и выдал столько блистательных спектаклей, проявил новых звезд, которые и до этого там работали, но загорелись только у него...

— Владимир Абрамович, вы работали в очень известных репертуарных театрах. А сейчас заняты только в антрепризе?

— Нет, не только! Я приглашенный артист в театре «Русская песня» — в спектакле «За двумя зайцами» играю отца героини, Прокопа. И надеюсь здесь сыграть еще, потому что в этой труппе все делается по-серьезному: режиссура, декорации, костюмы. У нас отличный директор, организация процесса — и зал всегда полон, правда, пока по санитарным нормам наполовину. Мне все тут нравится, начиная с пирожных в буфете и заканчивая партнерами. И Надежда Георгиевна (Бабкина — художественный руководитель театра. — Прим. ред.) такая неповторимая и разная — жестко-мягкая, приветливо-отвергающая. В моей жизни в свое время были Театр сатиры, «Ленком», Театр миниатюр, Московский еврейский театр (в нем произошла самая важная для меня встреча — с будущей женой Наташей), «Театр у Никитских ворот» Марка Розовского. А потом долгие годы я был антрепризным актером. И это замечательно, потому что в каждом спектакле встречаешься с новыми партнерами — причем всякий раз это очень серьезные актеры, тем-то антреприза и хороша. И вот два года назад Бог снова послал мне театр, в который прихожу как домой. В «Русской песне» у меня есть любимая гримерка, любимые партнеры, с которыми мы создавали спектакль. И, конечно, сама Наденька Бабкина.

— В 76 лет вы не только играете в театре, но и продолжаете сниматься. В вашей фильмографии есть даже голливудское кино!

— Вы про «Полицейскую академию. Миссия в Москве»? Этот проект стал особенным по двум причинам. Во-первых, из-за гонорара: целых триста долларов за съемочный день. Тогда это были огромные деньги! Второе — условия работы. Никогда не забуду: сижу на гриме, рядом переводчик — сын Сергея Шакурова — помогает учить английский текст. Чуть поодаль — женщина, которая все время спрашивает, что мне подать: «Кофе, чай, водичку, салфеточку? Вам точно ничего не надо?» Костюмеры тихонько подходят и, извиняясь, что-то поправляют в моем костюме. И вдруг у меня такой ком к горлу подступил. Почему-то вспомнил лагерное: осужденный Долинский, статья такая-то, срок такой-то... Такой перепад страшный! И у меня началась истерика, просто завыл. Никто ничего не понимает, а я не могу остановиться... Кстати, там был очень симпатичный режиссер. После окончания съемок, на банкете в Доме кино он сказал мне на ломаном русском: «Володья, ты карашо сньялся, я карашо на тьебе заработаю». Говорю: «Мы вместе заработаем». А он улыбается: «Нет-нет, я один заработаю...»

Еще был очень интересный опыт в чисто немецкой картине (ее в России не показывали). Там три русских актера — я, Сережка Гармаш и Жигалов Миша — играли российских офицеров, сотрудников КГБ. Меня поразило, что наши тексты были сразу написаны под немецкое озвучание. Мой герой говорил так: «Я есть генерал Пермяков. Мы не будем ехать сегодня после дня в Берлин. Я буду ехать завтра ногами, чтобы встречать там за руку генерала. И там мы будем ходить и встречать». И этот дурацкий текст надо было произносить на полном серьезе! Но когда я посмотрел фильм на кассете, был потрясен: как точно для озвучки немецкий актер подобран по тембру (а он у меня специфический) и как идеально соответствовала наша артикуляция иностранному языку.

— Среди ваших ролей были даже женские...

— Да, благодаря жене Виталия Соломина Маше... Мы с Виталием познакомились на съемках продолжения картины «Зимняя вишня». Я приехал в Питер на пробы на роль адвоката героя Соломина. Игорь Федорович Масленников поговорил со мной и сразу утвердил. Я спросил: «А почему не было кинопроб?» А он: «Мне на эту роль нужен был классический плут. И я увидел перед собой такого настоящего, искреннего плута»... Виталик Соломин, как талантливый человек, был очень разным. В зависимости от настроения мог на целый день уйти в себя, еле разговаривать — «сквозь губу». Почему так — никто не знал, видимых внешних причин не было. А на следующий день становился приветливым и очаровательным... После «Зимней вишни» нас с Соломиным театральный режиссер Леонид Трушкин пригласил сыграть в спектакле «Шалопаи, или Кин IV» по пьесе Гриши Горина. Короля играл Виталик, Кина — Валера Золотухин, а я — слугу. Однажды на репетицию не пришли сразу несколько актеров, в том числе Лева Дуров, который играл какого-то посла. Трушкин попросил меня: «Володь, покидай текст за тех, кто не пришел...» И я начал читать: сначала за своего персонажа, потом за остальных. А после репетиции Виталик говорит Трушкину: «Леня, а зачем нам нужны лишние актеры, если сегодня Долинский за них все сыграл?» Трушкин удивился: «А как это сделать?» — «Давай подумаем как...» И мне придумали мизансцены, чтобы я смог играть сразу пять персонажей. У меня были мгновенные переодевания за кулисами по типу райкинских — с помощью трех человек. Спустя какое-то время мне звонят от Соломина: «Виталий Мефодьевич ставит «Мышеловку» по Агате Кристи и хочет вас пригласить». Спрашиваю: «На какую роль?» — «Миссис Бойл». — «На женщину?!» — «Да, на женщину». — «Ну давайте попробую».

Прихожу на первую читку. Там сидят , , сам Виталик — он и ставил, и играл. И все ждут первой моей реплики: «Я миссис Бойл». Ведь тогда еще не было Стоянова с его постоянными переодеваниями в женское платье, вообще очень редко мужчины играли противоположный пол. Наконец говорю: «Я Бойл. Миссис Бойл». И все как заржут! Значит, получилось... Потом спрашивал Виталия: «Почему ты меня выбрал на женскую роль?» Он рассказал такую историю: «После «Шалопаев...» пришел домой и сказал жене: «Помнишь, я снимался с Володей Долинским в «Зимней вишне»? Мы сейчас вместе играем в одном спектакле, и мне кажется, нет такой роли в этой постановке, которую бы он не смог сыграть...» А когда начал репетировать «Мышеловку», меня подвела Инна Ульянова, которой предназначалась роль миссис Бойл. Лежу ночью, не могу заснуть — все думаю, кем ее заменить. Вдруг Маша предлагает: «Ты говорил, что Долинский может сыграть любую роль, пригласи его». И я подумал: «А давай!»

Комментарии