Мошенники, аферисты, «скамеры»... Людей, которые обогащаются за счёт других нечестными методами, как только не называют. Кажется, они существовали всегда. Из уютных дворянских салонов XIX века они перебрались в настолько же уютный Интернет века XXI. Им есть чем тут поживиться, а Life.ru держит руку на пульсе и регулярно рассказывает , чтобы вы мошенников. А сейчас вспомним, кого из жуликов и кидал можно было назвать виртуозами своего дела в Российской империи.

Сонька Золотая Ручка (София Блювштейн)

Шейндля-Сура Лейбовна Соломониак — вот настоящее имя Соньки Золотой Ручки. Фото ©

Шейндля-Сура Лейбовна Соломониак родилась 1 апреля 1846 года в Польше. Больше о её ранней жизни ничего не известно, так как Шейндля-Сура, то есть София, любила фальсифицировать свою собственную биографию. Но некоторые особенности поведения выдавали в ней натуру интеллигентную. Она знала несколько языков, обладала превосходным актёрским талантом и могла бы блистать на сцене Малого театра, но судьба распорядилась иначе. Свой дар София использовала в мошеннических целях. Фамилия Блювштейн у неё появилась благодаря последнему официальному мужу, карточному шулеру Михаилу. От него Сонька родила двух дочерей. Всё это время София проворачивала крупные операции в России и за рубежом, в Европе. Задерживали её тоже весело: сначала выслали из страны как румынскую подданную в 1879 году, потом поймали в Одессе на крупном деле и этапировали в Москву.

Из Москвы Сонька Золотая Ручка отправилась прямиком в ссылку — в глухую деревню Лужки в Сибири. В 1885 году она оттуда сбежала. Далее последовала серия крупных мошенничеств и краж, которые сделали Софию живой легендой. Так, чтобы украсть драгоценности у ювелира Карла фон Меля, она представилась психиатру его женой, а при общении с фон Мелем представилась женой психиатра. В итоге психиатр и фон Мель встретились, ювелира забрали в психбольницу, а Сонька сбежала с добычей. В декабре 1885 года её поймали с дочерью в Смоленске, приговор — каторга и плети. Не прошло и года, как Золотая Ручка сбежала из Смоленского острога с надзирателем. Только в 1888 году её поймали, снова в Одессе, и морем отправили на остров Сахалин отбывать каторгу. С Александровского поста на Сахалине аферистка бежала три раза, после чего её заковали в кандалы. В 1890 году о ней написал в своей книге Чехов. А в 1898 году мошенница отбыла положенный ей срок и переехала в Хабаровск. Там она скончалась от простуды. А к её кенотафу на Ваганьковском кладбище до сих пор приходят люди и просят защиты.

Игуменья Митрофания (баронесса Прасковья Розен)

Игуменья Митрофания вела честный образ жизни, была монашкой, но и её жизнь вынудила заниматься мошенничеством. Фото © / Lexandor

Баронесса Прасковья Григорьевна Розен ушла в монастырь в 26 лет. Благодаря ей в Санкт-Петербурге, Пскове и Москве заработали общины сестёр милосердия. В 35 лет она стала главой Введенского Владычного монастыря в Серпухове. Добрых 13 лет Митрофания была игуменьей, и за период с 1861-го по 1874 год монастырь расцвёл. Баронесса Розен использовала все ресурсы, что оказывались в её руках, для того чтобы улучшить и облагородить обитель. Но в какой-то момент Митрофании просто не хватило денег, а строительные проекты в монастыре были уже запущены. Баронесса решила проблему гениально: поддельными векселями. В результате в 1874 году её судили. Присяжные решили, что монахиня виновна, и приговорили её к ссылке в Енисейскую губернию. Но хороший руководитель не пропадёт даже в ссылке: Митрофания становилась настоятельницей нескольких сибирских монастырей, а в конце жизни и вовсе выезжала за пределы Российской империи и никто ей не препятствовал.

Нармоцкий (Андрей Нармацкий)

Нармацкий или Нармоцкий? Какая разница, ведь он был пиратом... Фото © «Шедеврум»

Андрей Петрович Нармацкий происходил из богатого, но не очень знаменитого дворянского рода. У него было собственное имение, село Шуран на берегу реки Камы. Когда Нармацкий вышел в отставку, он поселился именно там. Здесь Андрей Петрович построил себе замок, где устраивал пиры для местной знати. Застолья требовали денег, поэтому Нармацкий решил заработать не совсем законным путём. В то время в части Российской империи, что находилась за Волгой, местные дворяне частенько давали убежище беглым крепостным из европейской России. Из таких беглецов Нармацкий собрал банду и грабил проплывающие по Каме суда. Потом дворянам на пирах он рассказывал, что является потомком знатного нормандского рода. Также Нармацкий подкупал столичных чиновников, например, его покровителем был камердинер Екатерины II Сахаров. Но жалобы на Андрея Петровича продолжали поступать, и в 1771 году его судили в Москве по делу о фальшивых ассигнациях. В итоге дворянина-разбойника лишили всех чинов и сослали в Тобольск. Там, по легенде, его утопили в Иртыше около 1773 года.

Григорий Фёдорович Зотов

Пожалуй, Григорий Зотов угодил в этот список потому, что слишком многого требовал от людей. Фото © / Rodoved

Родоначальник народного промысла под названием «каслинское художественное литьё», основатель города Карабаш и профессиональный заводской управляющий, крепостной приказчик Григорий Зотов, по идее, никогда не должен был попасть в список мошенников Российской империи. Он покровительствовал староверам и был во всех отношениях правильным: не терпел пьянства и воровства, все виновные им жестоко наказывались. При этом после того, как Зотова назначили управляющим кыштымскими заводами, ситуация на производстве стала сильно напоминать сюжеты из сериала «Настоящий детектив». Зотов не гнушался женского и детского труда, а когда Николай I прислал на Урал комиссию по расследованию мрачных слухов о его заводах, на дне пруда нашли тела замученных рабочих. После этого Григория Фёдоровича прозвали в народе «кыштымским зверем». Если бы он не погорел на присвоении части золота, о несчастных работягах никто бы и не вспомнил. Зотова сослали в Финляндию, в город Кёксгольм. В 1841 году Кыштымский Зверь получил царское помилование.

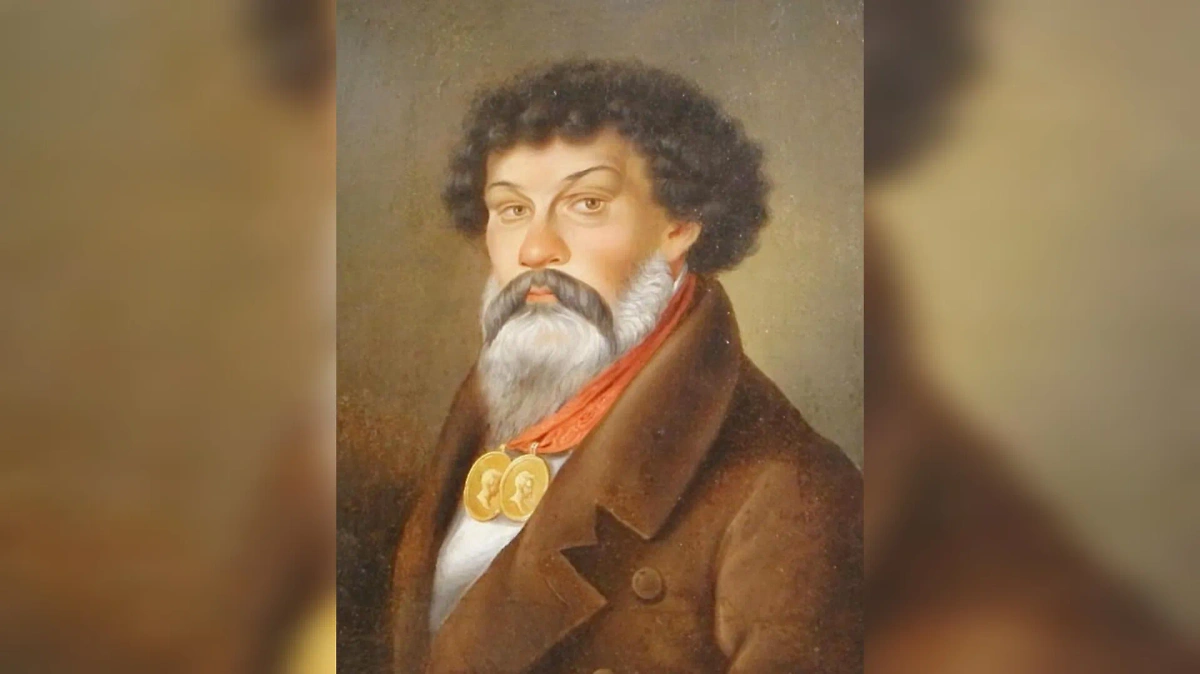

Иван Иванов (Астафий Долгополов)

Астафий Трифонович Долгополов не был Иваном, родства не помнящим. Он был безумным политическим аферистом. Фото © «Шедеврум»

Кажется, в сознании Астафия Трифоновича Долгополова напрочь отсутствовала дилемма выбора. По крайней мере в своей мошеннической деятельности он выбрал всё, везде и сразу. Этот политический аферист умудрился застать Пугачёвское восстание и долгое время наживаться одновременно и на верных слугах императрицы Екатерины II, и на враждебных правительнице пугачёвцах. При этом он ещё стал рекордсменом по скорости проворачивания афер: дело такого масштаба Долгополов уложил всего в несколько месяцев, исколесив место преступления вдоль и поперёк.

Старообрядец Долгополов родился во Ржеве, в купеческой семье, в 1725 году. Он успел поработать фуражиром у Петра III. Когда Астафий узнал о восстании яицких казаков под началом Емельяна Пугачёва, то сразу присоединился к ним. При этом император Пётр III, за которого Пугачёв себя выдавал, задолжал Долгополову за овёс. Астафий рассказал об этом самозванцу и назвался Иваном Ивановым. Через несколько недель он разочаровался в Емельяне и решил, что противоположный лагерь будет всяко побогаче. Из лагеря Пугачёва «Иван» отправился в Чебоксары, где написал графу Орлову письмо якобы от лица 324 казаков о полнейшей готовности выдать правительству главаря бунтов. Через месяц Долгополов уже был в столице, вручил Орлову письмо под настоящим именем (но без фамилии), получил 32 тысячи рублей на экспедицию по поимке Пугачёва. Но был пойман сам и отправлен на каторгу. Там Астафий Трифонович не скучал: пережил саму Екатерину и крестил солдатского ребёнка.

Иногда жизнь может повести людей по кривой дорожке. Часто это заканчивается тюрьмой, трагедией, смертью. Но некоторые авантюры показывают такой уровень смелости, который редко встречается даже у лучших из нас.

Комментарии