Начав с поделок для близких и увлечения фотографией зданий советских времён, 23-летний Дмитрий Майоров пришёл к созданию компании, которая даёт вторую жизнь стройматериалам эпохи модернизма. Сегодня его «Ламповый блок» превращает стеклоблоки в дизайнерские светильники, в которых ностальгия по советскому прошлому соединяется с современным стилем. Дмитрий рассказал Life.ru о том, как любовь к архитектуре советского модернизма и индустриальному туризму превратилась в успешный бизнес.

От хобби к бизнесу: как всё началось

Дмитрий Майоров — индивидуальный предприниматель из Самары, основатель компании по переработке советских стеклоблоков, признаётся, что идея заняться этим делом складывалась годами. Сначала это было увлечение мелкими поделками для себя, мамы или девушки: изделия из дерева, металла, картона, позже из эпоксидной смолы. Затем появился интерес к индустриальному туризму и фотографии. Дмитрий часто бывал на заброшенных советских объектах, а они, как он рассказывает, относились к эпохе архитектурного модернизма. Со временем желание соединить накопленные умения с любовью к архитектуре вылилось в бизнес.

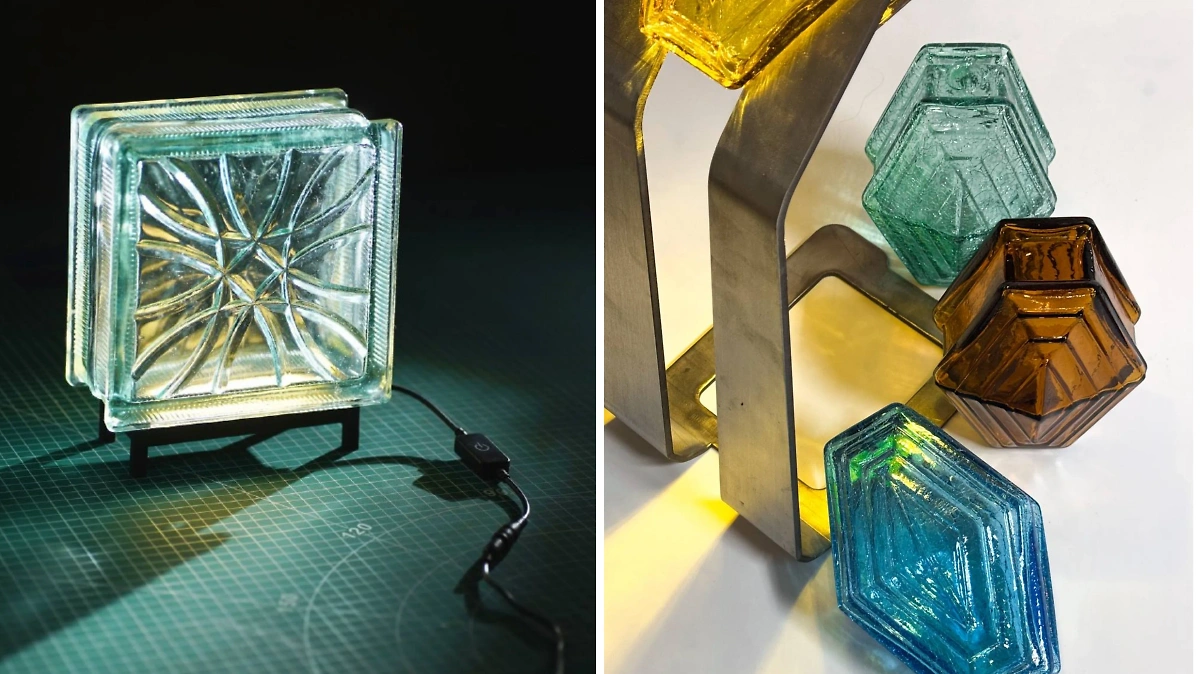

Переломный момент наступил, когда в чате индустриальных туристов знакомая поделилась фотографией зарубежного дизайнерского проекта: там из новых стеклоблоков делали стильные светильники

Фото © Из личного архива Дмитрия Майорова

Предприниматель признаётся: идея родилась не только из любви к архитектуре советского модернизма, но и из желания создать осязаемый продукт. «Конкурентов на рынке почти не было, всё лежало на поверхности», — говорит предприниматель.

Кроме того, запустить проект помогло и понимание того, как продвигать идею. У Дмитрия уже было сообщество знакомых в социальных сетях, многие из которых занимались похожими темами и обладали большой аудиторией. Стратегия оказалась простой: дарить первые образцы людям, которые могли сделать на них обзоры и показать их подписчикам. Так история со стеклоблоками начала приобретать реальные очертания.

История советских стеклоблоков и для чего они были нужны

Видео © Из личного архива Дмитрия Майорова

Дмитрий рассказывает, что предшественниками привычных нам блоков были дореволюционные образцы прессованного стекла «Патент Кеплер», которые по форме удивительно напоминали советские аналоги, но отличались толщиной и цельной структурой. Их устанавливали в подъездах и больницах, школах и санаториях, в административных учреждениях и на заводах. Главная идея была проста — экономия электроэнергии: благодаря светопроницаемым стенам коридоры и лестничные пролёты наполнялись естественным светом, даже если окон там не было. Вдобавок пустотелая конструкция блоков давала и теплоизоляцию, что делало их удобным и функциональным материалом.

«Например, на заводах, когда нужно было отделить одно помещение от другого, использовали стеклоблоки. Если обычное стекло при повреждении становилось бесполезным, то блоки, даже треснувшие или с выбитыми осколками, продолжали пропускать свет и сохраняли прочность стены», — рассказывает Дмитрий.

Наш герой отмечает, что в советских квартирах стеклоблоки было практически не встретить. В целом этот материал считался промышленным и декоративных функций в жилых интерьерах не выполнял. Хотя сами кладки нередко получались аккуратными и даже красивыми, с лёгким «дизайнерским» оттенком, официально из стеклоблоков никто не создавал орнаментов или мозаичных панно.

Современные дизайнеры переосмыслили советское наследие: например, есть российские компании, у которых можно увидеть перегородки из стеклоблоков Фальконье, куда попадает и часть брака от мастерской Дмитрия Майорова. Те блоки, что треснули при перевозке или оказались мутными, отправляют на переплавку и превращают в декоративные элементы — из них получаются эффектные вставки, которые вписываются в атмосферу ресторанов. Что касается советских стеклоблоков, как отмечает Дмитрий, то использовать их в чистом виде почти невозможно: материал слишком неровный, поэтому аккуратная кладка превращается в настоящую проблему. Иногда из них делают светящиеся тумбы, столики или даже светильники, но, по словам Дмитрия, это скорее экспериментальные проекты.

Откуда берутся материалы для светильников

Сегодня компания Дмитрия закупает сотни стеклоблоков официально, но, как признаётся сам предприниматель, начиналось всё куда более авантюрно. Первые образцы он вместе с друзьями буквально «дёргал» по три штуки с заброшенных зданий. Как рассказывает Дмитрий, переломным моментом стал завод «Авиакор» в Самаре, который, по словам друга Дмитрия, настоящий клад стеклоблоков, их там «миллионы». «Мы туда пошли и сразу попались. Просидели до утра в машине Росгвардии, написали объяснительную и пошли домой. Но мы не сдались, поэтому пришли туда ещё раз и снова попались», — вспоминает предприниматель.

Именно тогда выяснилось, что у предприятия есть целый отдел по реализации списанного имущества. Оказалось, что блоки можно покупать официально — сначала по 50 рублей за штуку, потом дороже, зато сотнями за раз. Как рассказывает Дмитрий, последняя партия — более 500 блоков — обошлась примерно в 200 тысяч рублей.

Со временем схема наладилась: блоки стали покупать и вывозить не только с «Авиакора», но и с других промышленных гигантов Самары. Подшипниковый завод, конструкторское бюро авиационных систем, завод «Рейд» — все эти площадки в момент демонтажа превращались в источник уникального материала, который иначе бы ушёл в мусор. Владельцы объектов соглашались охотно: за блоки, которые всё равно шли под снос, компания платила по 200 рублей за штуку. Также компания покупает блоки в Интернете несмотря на то, что с заводов удаётся увезти больше материалов.

Особенности советской архитектуры и как этим можно вдохновиться

Видео © Из личного архива Дмитрия Майоров

Дмитрий признаётся, что вдохновляться советской архитектурой он начал не сразу — интерес появился постепенно, когда вместе с друзьями занимался индустриальным туризмом и фотографировал заброшенные здания. Сначала это были типовые панельные дома, но вскоре внимание привлекли куда более выразительные постройки: самарские элеваторы, Дом авиаторов, Даниловский рынок, Дом советов.

По словам предпринимателя, именно в этом и заключается парадокс: если, например, о деревянном зодчестве сняты фильмы и написаны книги, то о советском модернизме почти нет информации. Эти здания долгое время не считались историческим достоянием, а люди, жившие в СССР, зачастую воспринимали всё советское сквозь призму личного опыта, далёкого от романтики. «Феномен этих построек в том, что архитекторы создавали по-настоящему красивые вещи в самых жёстких ограничениях», — рассказывает Дмитрий.

Отвечая на вопрос о самых выдающихся объектах советской архитектуры в России и странах СНГ, предприниматель признаётся, что судить о многих из них ему пока приходится в основном по фотографиям: в силу возраста и занятости бизнесом он ещё не успел много путешествовать. Тем не менее даже по снимкам некоторые постройки производят сильное впечатление. Один из ярких примеров — самарский элеватор. «Когда ты подходишь к нему, испытываешь шоковое состояние от того, насколько он огромный. На фотографиях так не кажется», — делится предприниматель.

Откуда у зумеров ностальгия по советским вещам

Видео © Из личного архива Дмитрия Майоров

Причина ностальгии по советским вещам, по словам Дмитрия, проста и одновременно глубока — это детские воспоминания. Основная аудитория социальных сетей его проекта — люди 30–35 лет, выросшие в 90-х и застигшие последние годы СССР либо раннее постсоветское время. Для них старые предметы и материалы ассоциируются с детством, с родительским домом, с тёплыми воспоминаниями о юности и первыми впечатлениями. Иногда эти вещи покупают и дарят родственникам старшего поколения, возвращая к жизни часть прошлого. В итоге интерес к советским предметам, будь то стеклоблоки или другие элементы архитектуры и интерьера, становится способом «прикоснуться» к личной истории, пережить заново те моменты, которые остались в памяти с детства.

Комментарии