Пророк Илия: ревнитель веры с молнией в руке

Чтобы понять, почему именно этот святой так глубоко вошёл в народную душу, нужно заглянуть в его библейскую историю. Илия (евр. «Бог мой Господь») жил в IX веке до Рождества Христова, во времена израильского царя Ахава и его жены-язычницы Иезавели. Когда по всей земле распространился культ Ваала, а истинных пророков истребляли, Илия стал неугасимым факелом веры. Его главный подвиг — победа над жрецами Ваала на горе Кармил: когда молитвы язычников остались безответными, Илия воззвал к Богу — и огонь с небес испепелил не только его жертву, но и камни жертвенника, и даже воду во рву!

По молитве Илии небо затворялось на три года, наступала жестокая засуха, и по его же молитве дождь проливался вновь, оживляя иссохшую землю. Эта власть над дождём и засухой стала ключевой для его почитания земледельцами. Он бесстрашно обличал царя Ахава, и его слово было молнией правосудия

От Кармила до Киева: почему Илия «прижился» на Руси?

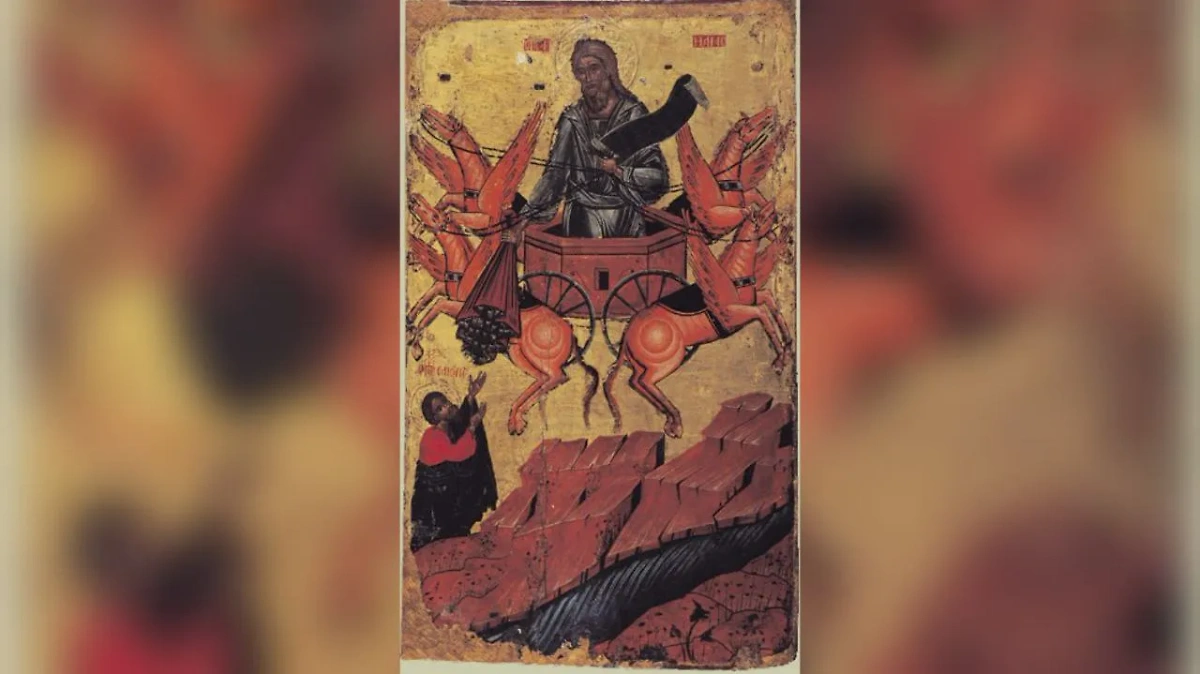

Библейский образ сурового аскета, обличителя царей и чудотворца, обладающего властью над огнём и дождём, удивительно совпал с представлениями славян о верховном божестве-громовержце. Илия перенял «эстафету» Перуна не случайно. Как и Перун, Илия повелевал громом и молнией — его огненная колесница гремела по небу. Он посылал дождь, оживляя засушливую землю, и карал нечестивых небесным огнём. Его бесстрашие перед царями и жрецами Ваала, его духовная брань воспринимались как аналог воинской доблести Перуна, покровителя князей и дружины. Оба образа воплощали идеи могущества, защиты правды и кары за беззаконие.

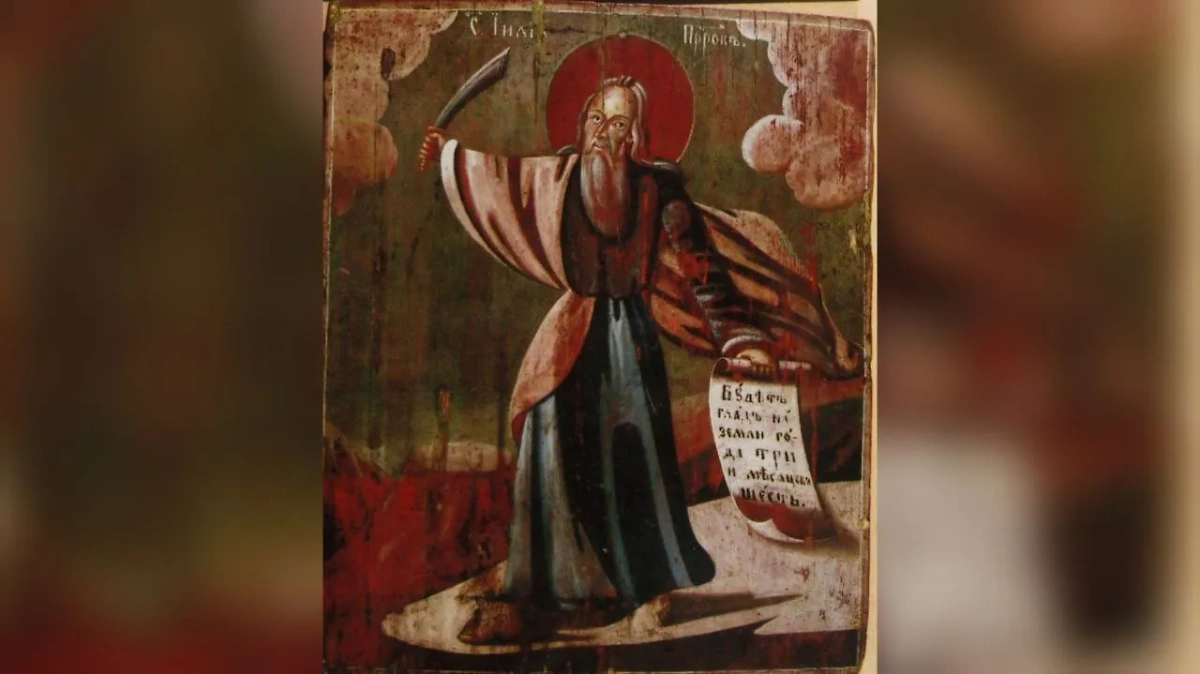

Пророка Илью чтят все авраамические религии. Фото ©

«Перунов день» в новом облачении

С приходом христианства на Русь 2 августа, изначально бывшее днём почитания могучего Перуна — повелителя грозы, покровителя воинов и гаранта договоров, — постепенно, но неразрывно слилось с днём памяти пророка Илии. Языческий праздник, наполненный ритуалами силы, очищения огнём и водой, воинскими состязаниями и братскими пирами, обрёл новое, христианское, содержание и имя. Он сохранил глубинную связь с природными циклами и архетипическими представлениями о высшей справедливости и силе, но теперь уже под сенью креста.

«Кончик лета»: аграрный стержень праздника

Для наших предков Ильин день был ключевой вехой сельскохозяйственного года. Считалось, что после этого дня лето клонится к закату, о чём говорило народное выражение: «Илья лето кончает». Вода в реках и озёрах становилась холоднее, появлялись первые признаки осени. К Ильину дню старались завершить заготовку сена — главного корма для скота на зиму. А само 2 августа знаменовало старт уборки хлебов, самого ответственного времени в году. Первые сжатые колосья несли в дом, ставили в красный угол — как благодарность святому и оберег на будущий урожай.

Огненные колёса и «борода Ильи»: главные обряды 2 августа

Традиции Ильина дня — это сплав древнего почитания Перуна и христианского культа пророка Илии. Вот как отмечали этот день:

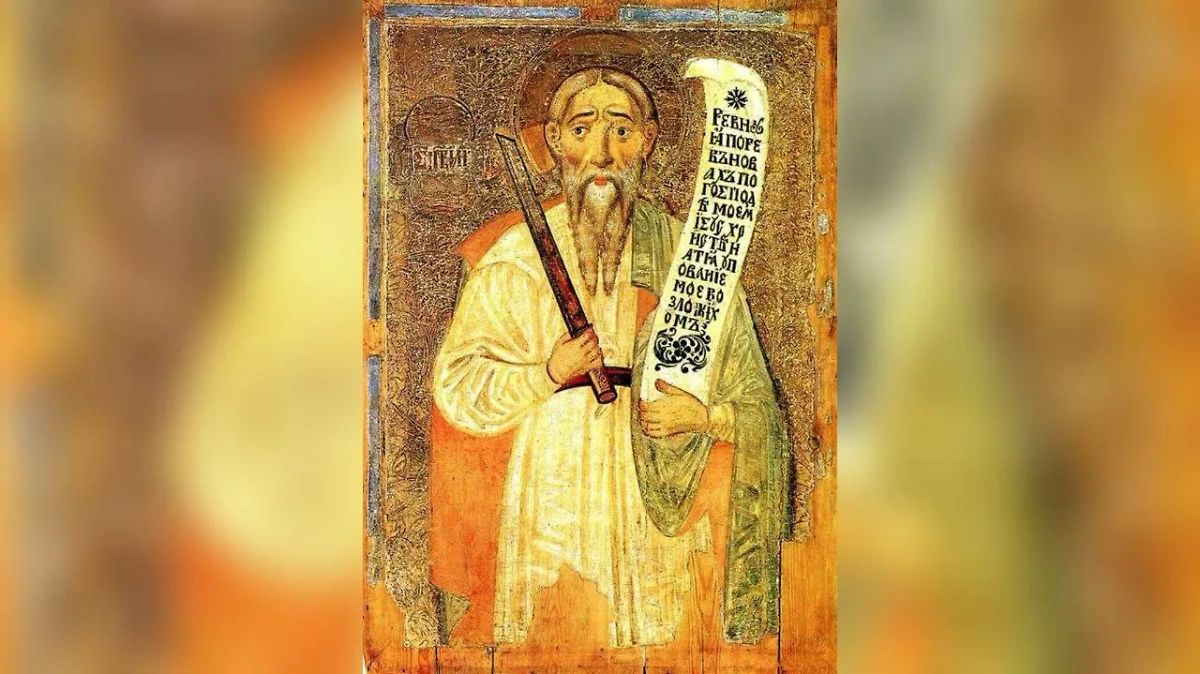

Почитание пророка Илии легло на древнеславянские традиции. Фото ©

От жертвы — к «Ильинскому хлебу»

Древние славяне задабривали Перуна жертвами: от хлеба и мёда до быка или петуха. Смысл был в сакральном обмене: дар приносился за защиту и урожай. В Ильин день эта традиция смягчилась: крестьяне несли в церковь первый каравай нового урожая («Ильинский хлеб»), мёд, соль. Обязательно жертвовали бедным. В поле оставляли пучок несжатых колосьев — «завивали бороду Илье», прося милости на будущий год.

Стихии: страх и очищение

Огонь и вода были центральными в обрядах:

- Через костры прыгали для очищения от болезней и сглаза. Иногда скатывали в реку зажжённое колесо — символ солнца и грозы.

- Купались в реках, веря в целебную силу воды.

После Крещения Руси акцент сместился на защиту от гнева Ильи. Самые известные народные суеверия:

- Не пускали в дом кошек/собак (боясь, что в них вселится нечисть, бегущая от «стрел»-молний).

- Переворачивали пустую посуду, чтобы бесу негде было спрятаться.

- Бросали во двор ухват или клюку — как самодельный «громоотвод».

- Самый известный запрет: не купаться после Ильина дня («Илья воду остудил»), связываемый и с похолоданием, и со страхом перед активизировавшейся нечистью.

- Грозную ночь накануне звали «воробьиной» — время борьбы святого с бесами.

Сила, честь и братство

Перун — покровитель воинов — требовал доказательства доблести: кулачные бои «стенка на стенку», метание камней/брёвен («Перуновы стрелы»). Эти «ухватки» укрепляли дух общины. Сегодня отголосок этого — День ВДВ, который отмечается 2 августа, с его показательными выступлениями.

Пророка Илию христиане чтят как чудотворца и молитвенника, а день его памяти совпадает с Днём ВДВ. Фото ©

«Братчина»: пир на весь мир

Завершался день грандиозным общинным пиром — «братчиной». Быка или барана, забитых для праздника, варили в котлах. Всё село собиралось за общими столами, ели, пили братское пиво, славили Перуна (позже — Илью). Это был ритуал единения и благодарности за урожай. В христианскую эпоху традиция общей трапезы и помощи нуждающимся сохранилась как угодное святому дело.

Что можно (и нужно!) делать в Ильин день: христианский взгляд

- Посетить богослужение: главное для верующего — прийти в храм на праздничную литургию. В этот день особо молятся пророку Илие — ревнителю веры, чудотворцу и молитвеннику о дожде и урожае. Освящают хлеб нового урожая.

- Помочь нуждающимся — одна из важнейших христианских традиций праздника. Пожертвовать деньги, продукты, вещи бедным, накормить голодного, посетить больного — это угодно Богу и святому пророку, защитнику справедливости.

- Помолиться пророку Илие дома или в храме. Просить его заступничества, укрепления в вере, помощи в борьбе со страстями (гневом, гордыней), а также о даровании благоприятной погоды для урожая.

- Собраться за семейной трапезой в мире и благочестии. Вспомнить житие пророка, его верность Богу. Христианский пир — это не языческая «братчина», а скромная, радостная встреча, освящённая молитвой.

- Поблагодарить Бога за урожай — воздать благодарение Богу за дары земли, за хлеб насущный. Первые плоды (хлеб, мёд) можно освятить в храме и разделить с близкими.

Чего НЕ стоит делать в Ильин день: христианская позиция относительно суеверий

- Бояться работать: Церковь осуждает суеверные запреты на любую работу (в поле, по дому, в огороде). Христианский долг — трудиться. Если работа необходима (особенно связанная с милосердием или срочными делами), её можно и нужно делать. Запрет на труд — языческий пережиток.

- Следовать «запрету на купание»: поверье, что после Ильина дня «вода остыла» или «нечистая», — суеверие. Церковь не запрещает купаться.

- Участвовать в суеверных обрядах («защиты от молнии»): нельзя верить и участвовать в действиях, основанных на страхе, — переворачивать посуду, не пускать кошек/собак в дом, бросать ухваты во двор. Это магические практики, чуждые христианству. Защита — в молитве и Божьем промысле.

- Злоупотреблять алкоголем и предаваться разгулу: это строго осуждается, особенно учитывая совпадение с Днём ВДВ. Пьянство, сквернословие, драки — тяжкий грех, оскверняющий праздник и память святого.

- Гадать, ворожить, искать приметы: любые формы гадания, толкования примет или обращения к «народной магии» для предсказания будущего (урожая, погоды, судьбы) строго запрещены Церковью как грех суеверия и недоверия Богу.

- Ссориться, злиться, завидовать: пророк Илия был ревнителем веры, а не человеческих ссор. Грешно в праздник предаваться гневу, злобе, зависти, ссориться с близкими. Нужно хранить мир в душе и с окружающими.

- Важный акцент: Церковь призывает не бояться природных явлений (грозы) в Ильин день, приписывая их «гневу» святого. Пророк Илия — предстатель перед Богом, а не грозный каратель. Главное в праздник — вера, молитва, дела милосердия и трезвая радость, а не следование страхам и суеверным запретам.

Комментарии