«Табаков все время ел — на занятиях, репетициях. И оправдывал это своим голодным детством в Саратове. Помню, мы все рвались мыть его машину. Когда Олег Павлович спрашивал: «Кто?» — хотели все, потому что в багажнике там всегда лежали всевозможные вкусности, в том числе привезенные Табаковым из-за границы, и нам разрешалось их попробовать», — рассказывает актер .

— Сергей, мы с вами беседуем на кинофестивале «Алые паруса» в Артеке, где вы не просто гость. Недавно в фильме «Артек

— Да, это реальная историческая фигура, а таких в моей большой фильмографии не так много. И все они появились в последние годы. Может, это связано с тем, что 14 лет назад я бросил курить и с тех пор прибавил в весе? По этому поводу шучу: «Когда был худым, играл сантехников, а как поправился — губернаторов, советников Екатерины Великой и епископов!»

— А кого мечтали играть в детстве?

— Я просто мечтал быть актером… Родился на окраине Ирбита, старинного уральского городка. Мы жили в двухэтажном деревянном доме с печным отоплением. Моя семья далека от искусства: по материнской линии мы из купцов, по отцовской — предки в основном учителя. В пять лет бабушка повела меня в местный театр на «Конька-Горбунка». И со мной что-то произошло, я начал мечтать о профессии актера. Но никому об этом не говорил, стеснялся.

Когда окончил восьмой класс, родители уехали в Казахстан, на строительство крупного завода, а меня отправили в Омск, к тетке. Иду по главной улице имени Ленина. Вдруг вижу вывеску «Авиационный техникум». Подумал, что там учат на летчиков, но в техникуме готовили тех, кто строит самолеты. Поступил на специальность «технолог холодной обработки металлов». Наверное, в итоге стал бы инженером. Но в начале первого курса нам предложили выбрать дополнительные занятия: спортивные секции, кружок рисования. Когда я услышал: «Есть еще театральная студия...» — понял, что это мой единственный шанс. Если сейчас не подниму руку, моя мечта стать актером не исполнится никогда. Так я попал в студию, которую вел актер Омского театра Владимир Солопов. Таких судьбоносных поворотов, встреч в моей жизни было очень много.

— В студии стали самым прилежным учеником?

— А вот и нет! Я решил, что актер — очень легкая профессия: выходи на сцену и красуйся, а в остальное время — развлекайся. И когда мне сразу дали главную роль — хулигана по фамилии Могила (а дали ее потому, что в студии было мало парней), я ее не готовил. Пока однокурсница не похвасталась: «А твою роль мне отдали…» Как же я расстроился! Поздно вечером зашел в ванную и до трех часов ночи репетировал. На следующий день Солопов меня не узнал: «Что с тобой случилось?» Так что как артист я родился в ванной. Когда же за роль Могилы получил диплом первой степени фестиваля «Омская театральная весна», все стали говорить, что мне надо идти в актеры. Но я не верил, что это возможно. И снова поворот судьбы: когда окончил техникум и получил распределение на авиационный завод, несколько девочек из нашей студии решили ехать в Москву поступать в театральный. И я увязался за ними.

— Куда решили поступать?

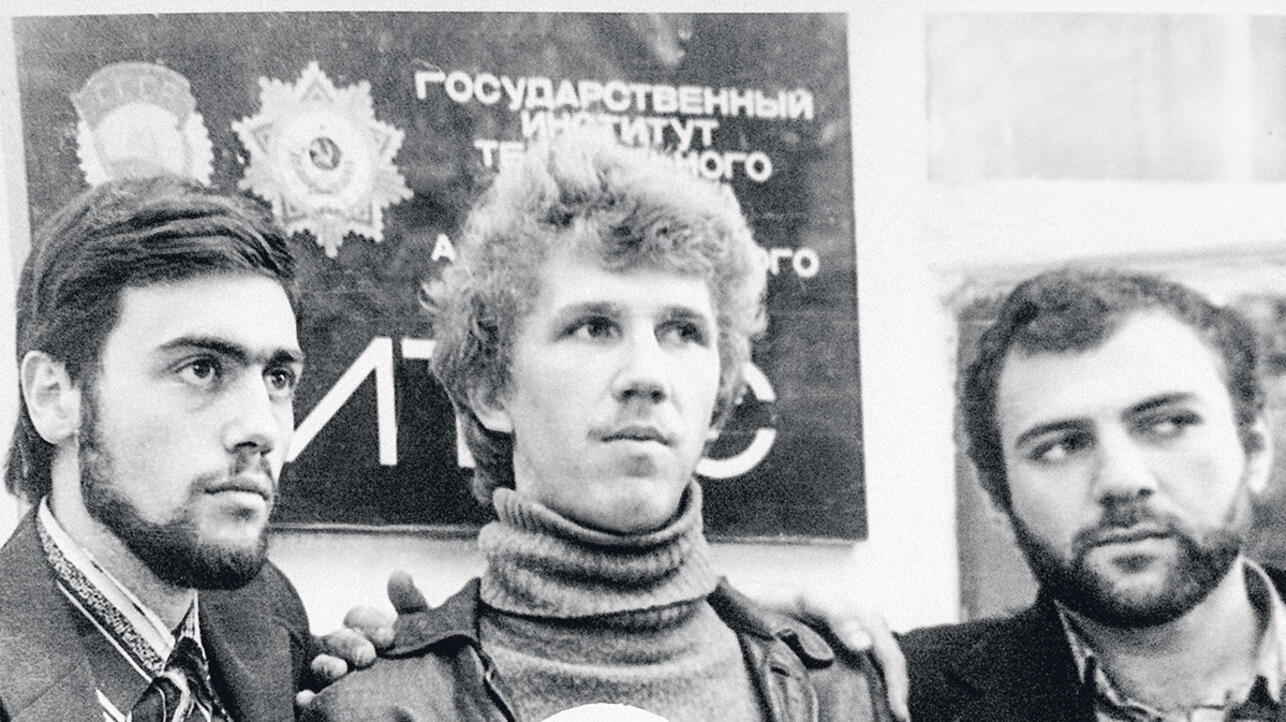

— Никуда, просто никогда не был в Москве и хотел посмотреть столицу. Поезд шел двое суток, девочки все время повторяли вступительную программу и как-то уговорили меня тоже попробовать. Знакомых в Москве не было, ночевал на вокзалах. Но в итоге поступил и в «Щуку», и в Школу-студию МХАТ. А в ГИТИС сразу к двум мастерам — Табакову (это был его первый набор) и Андрееву, завкафедрой актерского мастерства. Интуитивно выбрал Олега Павловича. Но у меня же было распределение на завод. Поэтому в приемной комиссии мне сказали: «Отработайте, а через три года возвращайтесь к нам».

Делать нечего, выхожу из кабинета,

собираюсь ехать за билетом до Омска. И тут мимо проходит , который вместе с Валерием Фокиным, Сергеем Сазонтьевым, Авангардом Леонтьевым и Владимиром Поглазовым сидел в приемной комиссии (они все потом преподавали на курсе Табакова): «Ты чего такой грустный?» Объясняю ситуацию. А он: «Табаков с «Современником» на гастролях. Но я сегодня позвоню Олегу Павловичу». И на следующий день бухгалтер «Современника» привез в Москву ходатайство от Табакова для Министерства высшего и среднего образования с просьбой разрешить Сергею Баталову не отрабатывать положенные три года... Если бы Костя очутился в том коридоре на пять минут позже или раньше, не знаю, как сложилась бы моя судьба. Кстати, когда после первого семестра он собрал наш курс у себя в квартире на улице Горького, я выпил лишнего, и меня оставили ночевать. Костя постелил мне на диване со словами: «Ты тут поаккуратнее, на нем Гагарин спал...»

Интересный факт

После выпуска из института Сергею Баталову доставались только эпизодические роли. Впервые главную роль он получил в 1990-м в фильме «Далеко-далече», а в 1991 году на экраны вышла картина Николая Досталя «Облако-рай», где Баталов сыграл настолько яркого персонажа, что немедленно запомнился зрителю. После этой ленты к Сергею пришла популярность, а режиссеры стали давать ему большие роли.

— Кто учился вместе с вами?

— , Лена Майорова...

— Которая погибла в 39 лет. Многие говорили, что на ней всегда был «отпечаток обреченности»...

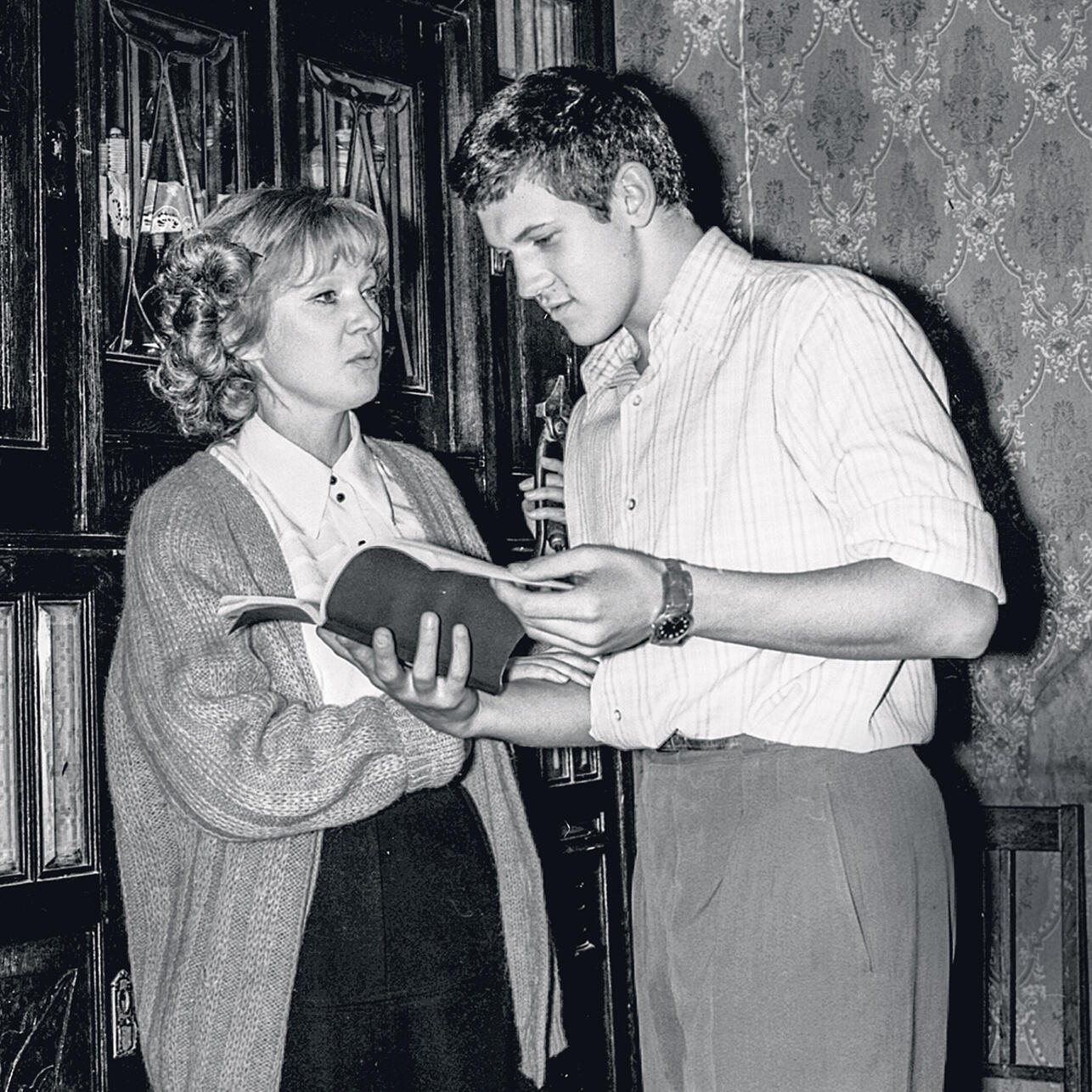

— Лене подходили трагические роли. Хотя я с ней играл комедийный отрывок в «Женитьбе Бальзаминова»: она — Сваху, я — Бальзаминова. Кстати, Лена поначалу была какая-то незаметная, но потихоньку набирала «разгон». Олег Павлович ее очень любил, хотя тогда мало кто верил, что эта провинциальная девочка с Сахалина станет такой популярной актрисой.

Майорова была эмоциональной, настроение у нее менялось часто. То веселая, то вдруг замкнется в себе. Впрочем, такая возбудимость присуща многим актерам. А вот обреченности в ней никакой не было. Она любила жизнь, людей, и ее все любили. Муж, художник Сергей Шерстюк, так просто боготворил. Когда ее хоронили, он так горевал, что люди говорили: «Этот тоже не жилец». И через девять месяцев он умер, сгорел от рака...

Помню, мы с Леной встретились в Доме кино, на премьере фильма Николая Досталя «Мелкий бес», где оба сыграли. Мы с женой тогда пошли проводить Майорову. Распрощались у подъезда ее дома на Тверской, который выходил прямо на служебный вход Театра Моссовета. Из этого подъезда она и выбежала в тот роковой день. У нее была старая лампа, в которую Лена заливала керосин, он попал на синтетическое платье… Видимо, она закурила, и платье вспыхнуло. Она добежала до театра, а там ее, обожженную, никто не узнал. Но в «скорой» она успела сообщить, кто она, и вскоре умерла...

До сих пор помню, что 30 мая у Лены был день рождения, потому что мы с моим однокурсником Сережей Газаровым всегда покупали ей в подарок клубнику. Она, как и мы, жила в общежитии. Трагически погиб и мой однокурсник Игорь Нефедов, которого очень любил Табаков. Игорь первым среди нас начал сниматься, и сразу у Михалкова в «Пяти вечерах», в большой роли! Казалось бы, все прекрасно. Но Игорь всегда был как оголенный нерв, как, впрочем, и Лена Майорова. А знаете, на ее похоронах я почему-то обратил внимание на слова Жени Дворжецкого (он тогда снимался у Михалкова в «Сибирском цирюльнике», но смог вырваться на прощание с Леной).

Женя был потрясающий, легкий, добрый человек, который никого не обидел, всем только помогал. И никакой трагедии в глазах! Так вот, на похоронах Майоровой он почему-то неожиданно, с чувством спросил: «Кто следующий?» А следующим стал он: через два с половиной года погиб в ДТП, в 39 лет — в таком же возрасте умер и его единокровный брат актер Владислав Дворжецкий. На прощании с Женей Валера Гаркалин сказал: «Шута пришли хоронить...» После смерти Жени мы «Короля Лира» больше не играли...

— Вы упомянули среди ваших однокурсников Сергея Газарова...

— Мы с ним четыре года прожили в одной комнате общаги. На каникулах он однажды пригласил меня на родину — в Баку. Я на море никогда не был и, конечно, согласился. Перед выходом из поезда Сергей говорит: «Извини, но я своим сказал, что ты сын Алексея Баталова». И все три недели, что я гостил в Азербайджане, мне приходилось играть сына Баталова. Ко мне относились с огромным уважением. Только иногда осторожно спрашивали: «А когда за тобой папа приедет?»

— Кстати, вас часто путали с вашим знаменитым однофамильцем?

— Режиссеры не путали. Все-таки у нас и поколения разные, и фактура. Я — молодой артист, а он уже народный, любимец публики. Хотя мне и предлагали взять псевдоним. Но я к тому моменту уже снимался, и возникла бы еще большая путаница: «Это тот Баталов, который теперь не Баталов».

А вот когда учился, меня часто «определяли» в родственники Алексею Владимировичу. Я отнекивался, а в ответ слышал: «Да ладно, чего скрывать-то...» Но как только смирился с тем, что я родня великому Баталову, стал слышать: «Да какой ты родственник...» С Алексеем Владимировичем я виделся всего один раз. В конце 90-х мэр Москвы Лужков выделил ему, Эльдару Рязанову и Ролану Быкову помещения кинотеатров, чтобы они там организовали именные творческие центры. «Эльдар» и «Ролан» открылись. А с «Баталовым» не получилось, только презентацию провели. На ней мы и увиделись, обнялись. Алексей Владимирович сказал: «Сереж, а я за тобой слежу!» Кстати, актеров Баталовых на самом деле не два, а четыре. Был Николай — дядя Алексея, который прославился главными ролями в немом еще фильме Всеволода Пудовкина «Мать» и в первой советской звуковой картине «Путевка в жизнь». А еще Владимир, отец Алексея, который много лет работал помощником Станиславского при возобновлении спектаклей. Кстати, Владимир Петрович, чтобы его не путали с гораздо более популярным братом Николаем, взял псевдоним: убрал первую букву из фамилии и стал Аталовым.

— Вернемся к годам учебы. Каким был ваш первый мастер — Табаков?

— Он все время ел — на занятиях, репетициях. И оправдывал это своим голодным детством в Саратове. (Смеется.) Помню, мы все рвались мыть его машину. Когда Олег Павлович спрашивал: «Кто?» — хотели все, потому что в багажнике там всегда лежали всевозможные вкусности, в том числе привезенные Табаковым из-за границы, и нам разрешалось их попробовать. А если серьезно, Табаков нас любил, мы были ему как дети. Не только учил актерскому мастерству — воспитывал. Мы же в основном были из провинции, а он нас водил на концерты Рихтера: «Возможно, поначалу вы будете на них спать, но вы должны услышать Рихтера. Я, как вы, в Москву приехал, был таким же необразованным...» Табаков звал к нам Высоцкого, Окуджаву, и они выступали перед студентами! А еще Олег Павлович материально помогал студентам. Его приглашали в разные страны вести мастер-классы, и он всегда привозил всем нам подарочки. Девчонкам — колготки, парням — бритвенные наборы. Сейчас не верится, что все это было в дефиците...

На первом курсе мы очень много работали, практически не вылезали из Дома пионеров на улице Стопани, в котором Табакову дали помещение для репетиций. А в мае Олег Павлович меня… отчислил — вместе с еще восемью ребятами! Я-то считал себя его любимым учеником… Но у Табакова было такое отцовское отношение к студентам, что каждый думал: именно он самый лучший, самый любимый. А тут такой удар: у меня словно земля ушла из-под ног...

— За что?

— Олег Павлович хотел из своего курса потом создать театр (с нашим курсом ему не дали это сделать, и лишь в 1987 году возникла «Табакерка»). Поэтому оставлял учиться только тех, в ком был полностью уверен. Внешне он был очень мягкий, но это из серии «мягко стелет, да жестко спать». К тому же от ошибок никто не застрахован. Тогда Олег Павлович не был опытным педагогом, мы же его первый набор. Кстати, остальные наши наставники (кроме Поглазова) тоже только начинали преподавать: Косте Райкину тогда было лет двадцать пять...

Нашу «девятку» Табаков официально не выгнал, просто поставил тройки: мол, ищите, куда дальше идти. Я в отчаянии решил вернуться в Омск и устроиться работать на завод. Но у ГИТИСа нос к носу столкнулся с Андреевым, к которому в свое время отказался идти на курс. Он знал, что произошло, и с улыбкой спросил: «Ну что, не пошел ко мне? Ладно, пиши заявление о переходе, но надо будет показаться на прослушивании». Еще одна счастливая встреча!

На экзамене я очень удачно показал монолог Алеши Карамазова. Табакову, который сидел на этом показе, многие говорили: «А ваш-то Баталов каков!» А он ответил: «Его отчисление было моей ошибкой». Если бы мне дословно не передали эту фразу, я бы никогда не обратился к Олегу Павловичу с просьбой посещать его занятия и репетиции. В итоге играл в дипломных спектаклях и у Андреева, и у Табакова.

— Андреев вас не ревновал?

— А он об этом не знал. И хотел после окончания ГИТИСа взять меня в свой Театр имени Ермоловой. Но когда ситуация раскрылась, Владимир Алексеевич передумал. Времени показываться в другие труппы у меня не было: 1980 год, Олимпиада. Из-за нее тогда учебный год закончили намного раньше, чтобы иногородние студенты побыстрей разъехались по домам и не болтались в Москве. Меня, как только получил диплом, выселили из общежития.

Спасибо товарищу, который подсказал: «Завтра прослушивание в ансамбль песни и пляски МВО. Там нужен ведущий, а тебе все равно предстоит служить в армии. Выучи что-нибудь патриотическое типа «Коммунисты, вперед!». Всю ночь я зубрил этот стих и не доучил. А когда пришел на прослушивание, оказалось, что на место ведущего претендует человек пятьдесят, и почти все читают «Коммунисты, вперед!» — этот стих у них от зубов отскакивает. Думаю: ну, не судьба! И направляюсь к выходу. В этот момент меня окликает начальник ансамбля подполковник Гордеев: «А ты куда пошел?» Я смутился: «Да у меня тоже «Коммунисты, вперед!». А он улыбается: «И я от коммунистов подустал. А что-то смешное у тебя есть?» Я прочитал монолог Хлестакова. И Гордеев объявил: «Все свободны, Баталов будет у нас ведущим». И следующие полтора года я выступал в этом армейском коллективе.

— А потом?

— Тут тоже без невероятного везения не обошлось. После демобилизации я показался главному режиссеру Рижской драмы Аркадию Фридриховичу Кацу — я любил Ригу и хотел там служить в театре. Кац сказал, что берет меня. Перед отъездом из Москвы я зашел попрощаться к моей однокурснице с андреевского курса — Кате Дуровой. Вдруг в комнату вбегает сумасшедший ...

— В каком смысле — сумасшедший?

— В хорошем! В смысле бешеной, неукротимой энергетики, гиперактивности. Кричит: «Привет, как дела?» — «Собираюсь ехать в Ригу». — «А что вечером сегодня делаешь?» — «Ничего». — «Тогда у тебя будет срочный ввод на одну из главных ролей у нас, в Театре на Малой Бронной. Поехали репетировать — прямо сейчас!» Оказалось, актер Юрий Казючиц тогда женился на девушке из Белоруссии и уехал в Минск. И на его роль срочно искали актера.

Мы со Львом Константиновичем приехали в театр за пять минут до начала репетиции — в 18:55. А в 19:00 в зал зашел тогдашний директор театра Илья Аронович Коган и говорит Дурову: «Я вам привел артиста!» А Лев отвечает: «Вы опоздали ровно на пять минут, артист у нас уже есть». И через три дня я играл на сцене Театра на Малой Бронной. В очередной раз, казалось бы, мелочь все решила. Коган эти пять минут мне потом очень долго не прощал, припоминал.

Лев Константинович не только взял меня в театр, он по-человечески опекал. Увидел, что у меня нет зимней одежды, и подарил свой тулуп. А когда в общежитии театра мне не хватило койки, предложил: «У нас в квартире начинается ремонт. Не хочешь там пожить и заодно присмотреть за мастерами?» И я полгода прожил в квартире Дуровых на Фрунзенской.

— Как Дуров относился к своей дочери, вашей однокурснице?

— Боготворил, Катя была настоящая «папина дочка»... При этом никогда не кичилась своим знаменитым отцом. Она была очень цельным человеком, знала, чего хотела. Сразу влюбилась в самого красивого парня ГИТИСа — Сережу Насибова. Они поженились, родилась дочка. Это была первая свадьба и первый ребенок на нашем курсе. После ГИТИСа Катю взяли в Театр на Таганке, а Насибова — в «Маяковку». Там он встретил Наталью Гундареву и быстро ушел из семьи.

По таланту Катя была выше мужа. Просто у нее не совпали внешние и внутренние данные: внешность характерной актрисы, а нутро — героини. А кино — это же прежде всего типажность...

Катя играла на Таганке, пока там не появился Эфрос. Ей пришлось уйти на Малую Бронную, потому что у ее отца с Эфросом к тому моменту были, мягко говоря, сложные отношения. Раньше Дуров за Эфроса, своего учителя, был готов порвать, всячески его защищал. Он вообще не терпел несправедливости. Эфрос тоже обожал Дурова, это был его любимый ученик, любимый артист. Он приметил Льва еще в Детском театре, затем взял его с собой в «Ленком», потом на Малую Бронную, где они оба расцвели. Но ситуация изменилась, и ученики отдалились от Эфроса. Так бывает...

Вскоре на Бронную пришел Володя Ершов (он учился на одном курсе с Сергеем Гармашом). И через какое-то время Катя и Володя поженились, у них родился сын. Катя сумела похудеть, снова начала сниматься. Она вообще очень хорошо начала карьеру в кино: вторым ее фильмом стали «Фантазии Фарятьева». Когда Дуров увидел картину, сказал: «Мне не стыдно за дочь». Но главным для нее все-таки был театр на Малой Бронной, где она проработала рядом с отцом много лет...

— Вы сказали: «Дуров взял меня в труппу». Но ведь он стал главным режиссером Театра на Малой Бронной гораздо позже...

— Он и задолго до этого имел очень большой вес в театре... В те годы самыми популярными артистами в труп-

Интересный факт

В 2021 году Сергей Баталов расстался со своими фирменными усами — ради роли сподвижника Екатерины Великой Шешковского (фильм «Казанова в России. Тайная миссия»). Актера спросили, сможет ли он побриться, и он рассмеялся: «Усы не зубы, отрастут». Сергей уверен, что, когда снимали одну из сцен в Александро-Невской лавре, где похоронен Шешковский, тот благословил его на роль.

пе были Дуров и . Лев Константинович шутил по этому поводу: «Хорошо, что Лёне раньше меня дали звание народного, иначе он бы устроил скандал...» А Броневой при мне однажды спросил Дурова: «Ты был вчера на худсовете?» — «Нет». — «И я не был. Как же так, без нас худсовет прошел! Ведь в театре всего два артиста — ты да я». Потом я обыграл эту ситуацию на капустнике, только у меня Броневой говорил: «У нас в театре всего два артиста — я и... я». Эта пародия Леониду Сергеевичу очень понравилась. Он вообще ко мне хорошо относился, давал важные профессиональные советы. При том, что у Броневого был очень сложный, жесткий характер. Может, это все оттого, что популярность к нему пришла только в 45 лет...

— После того, как он сыграл Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны»…

— Да. И популярность эта была невероятной. Он же гениально перевоплотился в шефа гестапо! Помню, однажды Леонид Сергеевич сидел в гримерке, готовился к спектаклю. Вдруг, разбивая вдребезги стекло, в окно влетает кирпич, чуть не попадает в него. Броневой подбегает к окну и видит, что от театра отходит какая-то женщина. Леонид Сергеевич тут же позвонил администратору. Даму поймали, привели в дирекцию. Броневой спрашивает: «Зачем вы это сделали? Вы же могли меня убить!» А она: «А я тебя, Мюллер, сволочь ты такая, все равно убью». Конечно, женщина оказалась сумасшедшей, но и об актерской убедительности Броневого эта история свидетельствует…

Последний раз мы с ним виделись, когда вместе с Ларисой Удовиченко я вручал ему премию «Ника». Зал вяло среагировал на фамилию Броневой, и мне стало так обидно за великолепного артиста! Поэтому, когда Леонид Сергеевич вышел на сцену, опустился перед ним на колено и так вручил статуэтку. Тут публика взорвалась овациями и встала. Потом Броневой в «Ленкоме», где тогда работал, всем говорил: «Представляете, Баталов встал передо мной на колено! Правда, другой Баталов, но это неважно...» Ему было очень приятно. Таня Кравченко меня даже попросила: «Позвони Броневому, а то он весь театр достал, рассказывая, как Баталов встал перед ним на колено...» Я ему позвонил. И вдруг обнаружил, что через много лет мы поменялись ролями: я в основном рассказывал, а он слушал. А как по-детски он радовался, когда выяснилось, что вместе с призом он получит автомобиль! Тогда Леонид Сергеевич уже был слабенький, все хуже и хуже себя чувствовал. Даже на целый год уехал лечиться в Киев, откуда он родом...

Вот сейчас я сказал, что у Броневого был сложный характер. И у Дурова был непростой — мог так отрезать, что мама не горюй. А у кого простой? Когда мне предстояли съемки в одном фильме с Ниной Руслановой, все меня пугали: «Ой, у Нины такой трудный характер, у нее же детдомовское воспитание». А у нас по сценарию к тому же предполагался конфликт, драка. Но мы с Руслановой подружились. Она могла быть резкой, но никогда просто так не обижала людей. Если что-то высказывала — то по делу.

И про характер Светланы Крючковой много чего говорят. Мы с ней сейчас вместе играем в спектакле «На дне» в «Мастерской «12» Никиты Михалкова». Она там Квашня, а я Медведев, у этих героев любовь-морковь. Так вот, после первой репетиции говорю Светлане: «Мне сказали, что у вас сложный характер». Она отвечает: «А почему у меня должен быть простой характер?» Да, она порой резкая, но всегда справедливая. А актриса-то — слов нет, какая мощная!

— В вашей фильмографии больше полутора сотен картин. Чтобы просто перечислить все, места в статье не хватит. Давайте вспомним те ленты, которые снимали наши самые выдающиеся режиссеры. Например, «Ширли-мырли»...

— Тогда я еще работал в Театре на Малой Бронной. После одного спектакля выхожу из служебного входа, а там стоят Меньшов и Алентова. Мы не были лично знакомы, но, конечно, поздоровались. Иду дальше и вдруг слышу: «А мы к вам!» Я остановился. Меньшов говорит: «Мы хотели сказать, что вы нам в спектакле понравились. А еще вот сценарий. Посмотрите роль лейтенанта». Так, без проб, меня утвердили. А потом — тишина. И только через год мне позвонила ассистентка и вызвала на съемки. Оказывается, Владимир Валентинович ждал Никиту Михалкова, которого одного видел в главной роли, но тот был занят другими проектами. Не дождавшись Михалкова, стал искать других артистов. Причем пробовал в сцене, где главный герой разговаривал с моим персонажем.

Так что я увидел всех претендентов. На Кроликова и его братьев-близнецов пробовались и Абдулов, и Панкратов-Черный. Предлагал Меньшов эту роль даже Табакову, но Олег Павлович отказался, сказав, что в сценарии для него есть другая роль — Суходрищева. Кстати, когда на пробы вызвали Игоря Угольникова, он подумал, что речь идет о главной роли. А ему говорят: «Переодевайтесь в милицейскую форму». В результате Игорь шикарно сыграл милиционера Пискунова. В общем, режиссер посмотрел всех звезд. Но, видимо, в голове у него с самого начала был Михалков, и перестроиться оказалось сложно. Когда же возникла кандидатура Гаркалина, Меньшов сказал: «Хорошо, попробуем». День снимаем, второй, и видно, что режиссер все в сомненьях. А на пятый день Меньшов воскликнул: «Я сделал правильный выбор!» Гаркалин сыграл блестяще. И с другим артистом это был бы другой фильм.

— какое-то время стеснялась того, что снялась в этой картине...

— Мне через много лет после съемок она говорила так: «Поначалу мне фильм совсем не понравился, а сейчас я изменила свое мнение. Он как хороший коньяк, его надо распробовать». Мне кажется, секрет народной любви к «Ширли-мырли» в том, что фильм отразил наши 90-е годы со всей их нелепицей. Кое-что молодое поколение сейчас и не поймет. Например, упоминается, что Суходрищев на Арбате членами деревянными торгует, а речь идет про матрешек с лицами членов Политбюро — такие игрушки были популярны у иностранцев...

Съемки вспоминаю с удовольствием. Меньшов был актером по первому образованию и умел работать с артистами, поэтому все его слушались, все любили. В последний съемочный день он принес бутыль «беленькой» и в конце смены говорит: «А сейчас сделаем дубль по-настоящему». И наливает из этой бутылки в граненый стакан, из которого я до этого в кадре пил воду. Я всегда пил стопочками, понемногу, а тут 250 граммов, другая технология пития. По привычке делаю «хоп», а проглотить не могу. Морщусь, мучаюсь. Когда все-таки выпил, Меньшов сказал: «Стоп, снято». Подбежал, расцеловал и добавил: «Гениально! Но в фильм дубль не войдет...»

Комментарии